Présentation de la thèse

Les objectifs de cette thèse sont :

- Pérenniser les enregistrements du niveau de la mer réalisés aux ports principaux des Hauts de France (Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-mer) depuis le XIXe siècle.

- Identifier et comparer les évènements extrêmes à différentes époques.

- Enrichir nos connaissances sur l’évolution du niveau marin à l’échelle du littoral français et comparer nos résultats avec d’autres séries sur le littoral européen voir mondial.

- Numériser l’ensemble des données bathymétriques disponibles depuis le début du XIXe siècle.

- Suivre l’évolution du littoral des Hauts de France et en particulier des petits fonds depuis les années 1800 ; en se basant sur des cartes différentiels et des profils bathymétriques.

- Réaliser la modélisation hydrodynamique (houle et courant) sur différents lots bathymétriques.

Ouvert sur la mer du Nord et sur la Manche, la côte des Hauts de France correspond à 190km de littoral hétérogène et diversifié. Les plages sableuses alternent avec des zones de falaises et trois estuaires disséminés le long de la côte (Fig. 1). Les fonds marins dans ce secteur, se démarquent par la présence de nombreux bancs sableux pouvant atteindre les 30km de long. Le long de la façade Nord, ces derniers sont plus proches de la côte et donc plus facilement soumis aux courants de marée et à la houle, et ont tendance à migrer rapidement latéralement et longitudinalement. Sur la dernière moitié du XIXe siècle, l’évolution du trait de côte a révélé une forte variabilité spatiale et temporelle.

Figure 1. Localisation de la zone d’étude avec les différents types de morphologie rencontrés.

Des campagnes bathymétriques ont été réalisées dans le passé afin de sonder les fonds marins dans cette région. Les résultats de ces levés hydrographiques sont disponibles depuis les années 1800 et stockées dans les archives du Shom. La numérisation, le traitement et l'analyse de bathymétries issues de différentes époques, permettra de suivre l’évolution de ce littoral très variable à l’échelle de plusieurs siècles, et donc avoir une vision plus globale de la morphodynamique de cette zone côtière.

Le régime tidal est semi-diurne et macrotidal avec un marnage important diminuant progressivement de 9m de la baie de Somme jusqu’à 5m à la frontière belge. Cette forte amplitude de marée crée de forts courants tidaux, pouvant excéder 3,5 nœuds pour le flot et 3 nœuds pour le jusant. Des enregistrements continus de niveaux d’eau sont disponibles en ligne par la Shom depuis les années 1970 pour Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-mer. Or des enregistrements existent depuis plus que 2 siècles mais sont encore en format papiers et doivent être numérisés afin d'obtenir une base de données suffisamment dense pour analyser et calculer des tendances d’évolution du niveau marin.

Méthodologies

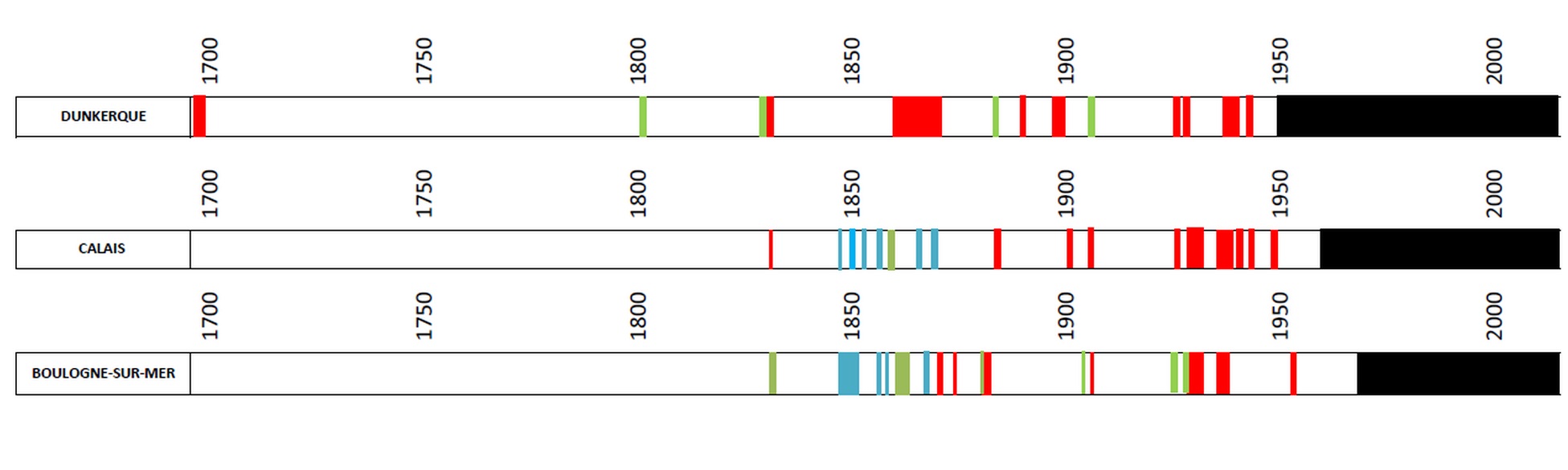

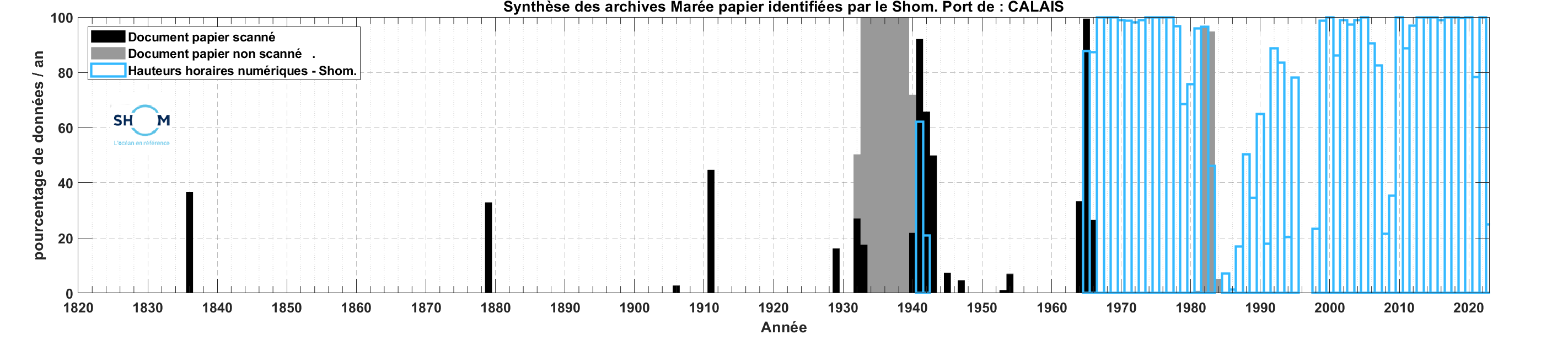

Pour les ports de Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-mer, un inventaire des enregistrements de niveaux d’eau existants a été réalisé (Fig. 2).

Figure 2. Inventaire des données de hauteur d’eau historiques pour le port de Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-mer.

Les données ont été retrouvées dans les archives du Shom (en rouge), dans les archives municipales de Boulogne-sur-mer, Dunkerque et Calais ainsi que dans les archives départementales du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme (en bleu) et dans les archives du Service Historique de la Défense à Rochefort (en vert). Les observations ont été mesurées à Dunkerque en 1700 à l’aide d’une échelle de marée. C’est à partir des années 1850 que les premiers marégraphes à flotteur sont installés. Ces appareils ont évolué au cours du temps jusqu’à nos appareils actuels : les marégraphes radars. Ces documents historiques doivent être numérisés en utilisant la méthode décrite par la Figure 3.

La reconstructions a été réalisée en suivant les étapes détailles ici.

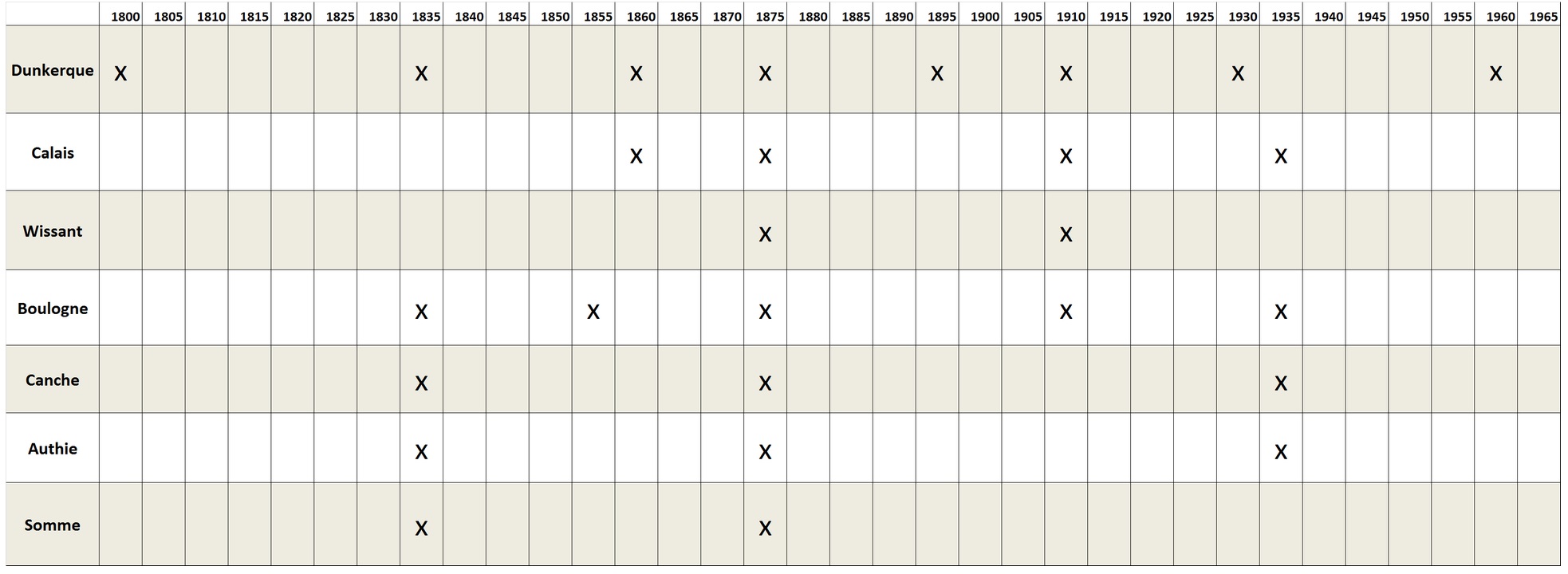

Comme pour les enregistrements de hauteur d’eau, un travail d’inventaire des cartes bathymétriques existantes (les minutes bathymétriques) a été accompli (Fig. 3).

Figure 3: Inventaire des minutes bathymétriques disponibles au Shom depuis 1800 pour les secteurs autour de Dunkerque, Calais, Wissant, Boulogne-sur-mer, la baie de Canche, la baie d’Authie et la baie de Somme.

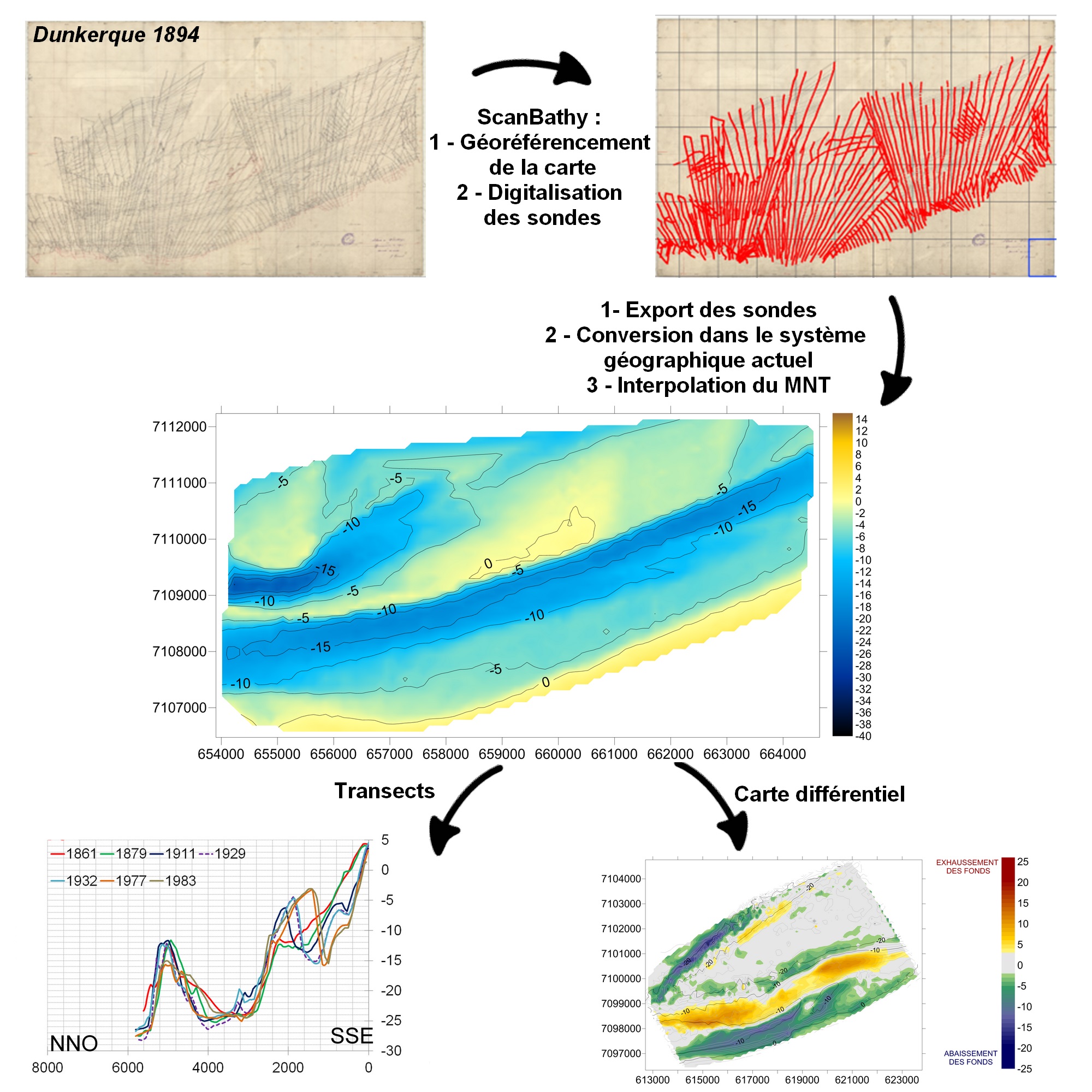

Après cette phase d’inventaire, il faut réaliser la numérisation et le traitement des minutes bathymétriques dont les différentes étapes sont présentées dans la Figure 4.

Figure 4: Schéma représentant les étapes de numérisation et de traitement des minutes bathymétriques.

Après exportation des données brutes, les données sont converties afin d’obtenir des coordonnées dans le système géographique actuel (Lambert 93). La dernière phase de traitement concerne l’interpolation des données pour obtenir des grilles régulières pouvant être comparées entre elles. Des profils transversaux/longitudinaux, des cartes différentielles, et des calculs volumiques sont effectués afin de quantifier l’évolution des fonds marins au cours du temps.

Résultats

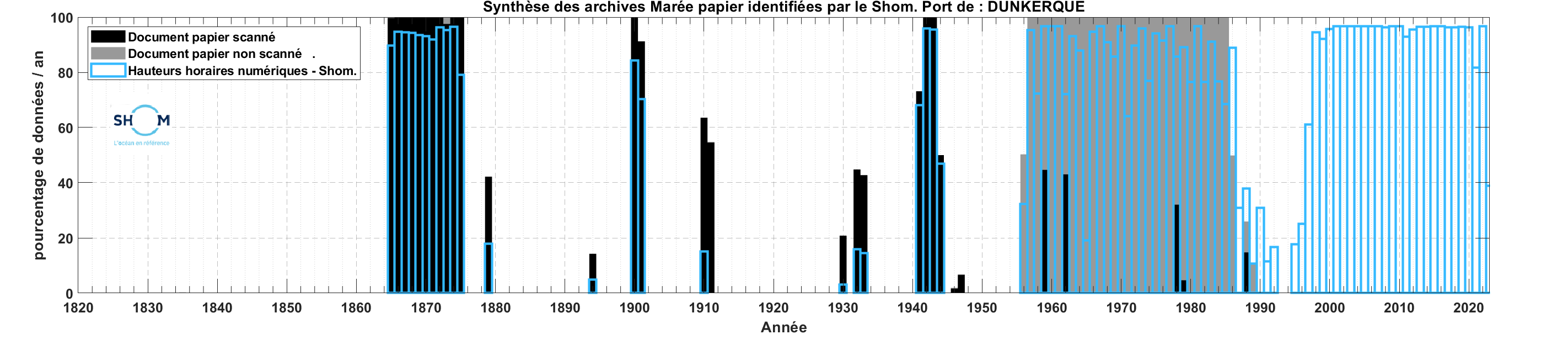

A partir des enregistrements historiques de hauteur d’eau (marégrammes et registres de marée), les séries de Dunkerque et de Calais ont pu être complétées (Figure 5 et 6). Dans l’ensemble ces mesures ont été réalisées conjointement aux campagnes bathymétriques historiques dans le secteur (afin de réduire les sondes de la marée).

Figure 5: Frise chronologique des archives de marée identifiés à Dunkerque.

Figure 5: Frise chronologique des archives de marée identifiés à Calais.

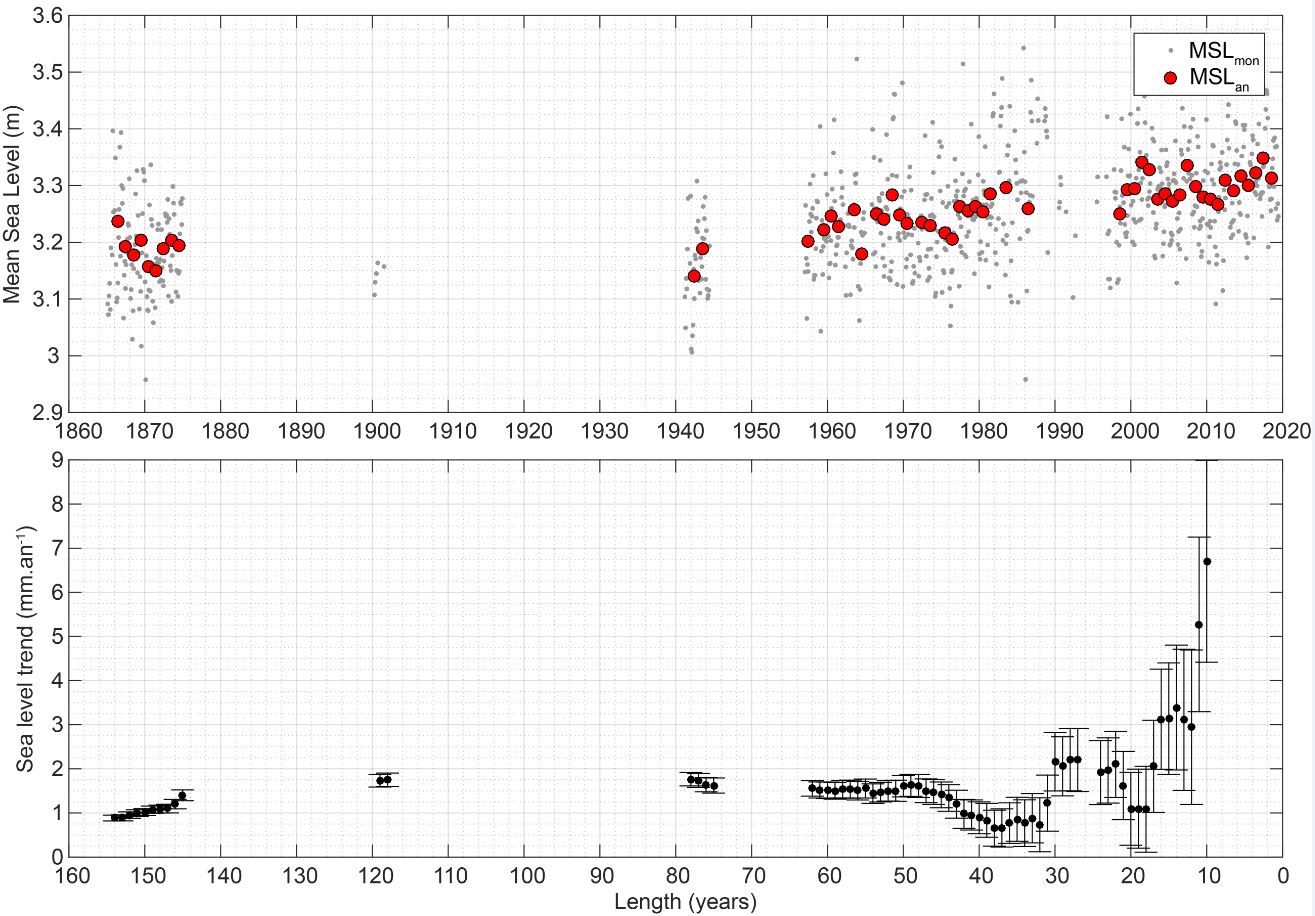

Bien qu'hétérogènes et lacunaires, la numérisation des mesures historiques réalisées au cours de ces travaux à permis de rajouter plus de 10 ans d'observations aux 50 années initialement disponibles à Dunkerque. Des niveaux moyens ont été calculés à partir de la série de données reconstruite et ont permis d'identifier une nette augmentation des niveaux moyens au cours du temps. L'ajout de données inédites a également permis d'ajuster les tendances d'évolution sur le long-terme et de diminuer l'erreur-type associée aux valeurs des tendances (Figure 7).

Figure 7: a) niveaux moyens mensuels (en gris) et annuels à Dunkerque ; b) tendances linéaire d'évolution et de l'erreur-type associée en fonction de la durée d'observation considérée.

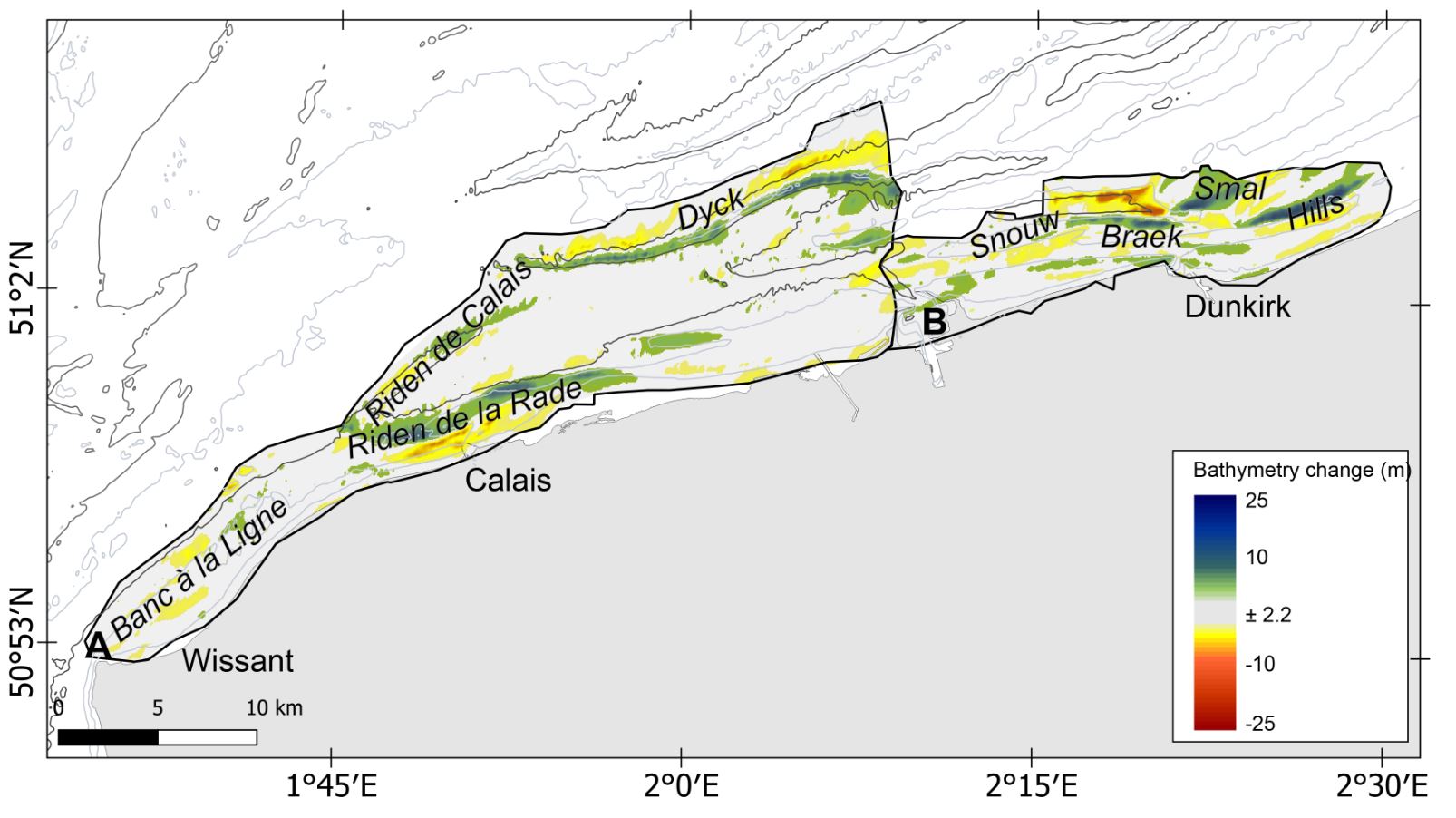

Une partie de l’évolution des fonds marins du Nord de la France est présentée en Figure 8. Ce différentiel bathymétrique révèle qu’entre la fin du 19ème siècle et la deuxième moitié du 20ème siècle les fonds marins ont évolué, et cette évolution est essentiellement lié aux mouvements et déplacements des nombreux bancs sableux de la façade Flamande (Latapy et al., 2019).

Figure 8. Différentiel bathymétriques entre A : 1878 et 1975 et B : 1861 et 1962. En rouge-jaune sont représentés les secteurs ayant subi un abaissement des fonds et en bleu-vert ceux enregistrant un exhaussement des fonds

Deux secteurs sont particulièrement remarquables : le littoral calaisien avec la formation d'un banc sableux (le Riden de la Rade) le long du rivage au cours du 20e siècle et la baie de Wissant avec de nombreux marqueurs d'érosion particulièrement autour du banc à la Ligne.

La zone côtière présente une forte variabilité au cours du temps. Des bancs sableux se créent, changent de morphologie, migrent latéralement et longitudinalement sur la période observée. La distribution de l'énergie de la houle à la côte dépend fortement de la réfraction et de la dissipation des vagues sur les petits fonds. Ainsi tous changements morphologiques dans la zone côtière modifient le modèle de propagation des vagues. De la même manière, dans l'environnement macrotidal étudié, la position et la morphologie des bancs sableux influence également la circulation des courants et leurs intensités. L'action de la houle et la circulation des masses d'eau sont étudiés ainsi à travers l'utilisation de modèles numériques houle-courant. Quatre MNT ayant une emprise spatiale suffisamment étendue ont été sélectionnés pour créer des grilles : les MNT de1878, 1910, 1930 et 1974.

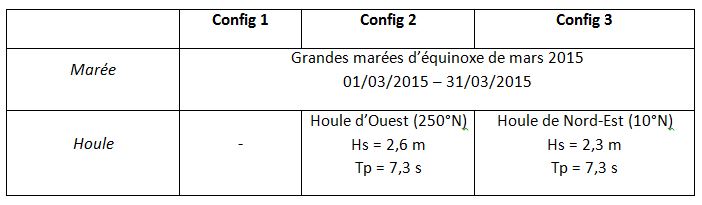

Les modèles TELEMAC et TOMAWAC (http://www.opentelemac.org/) seront utilisés sur les différentes bathymétries afin de modéliser la circulation des courants de marée et la propagation de la houle.

Plusieurs simulations ont été réalisées:

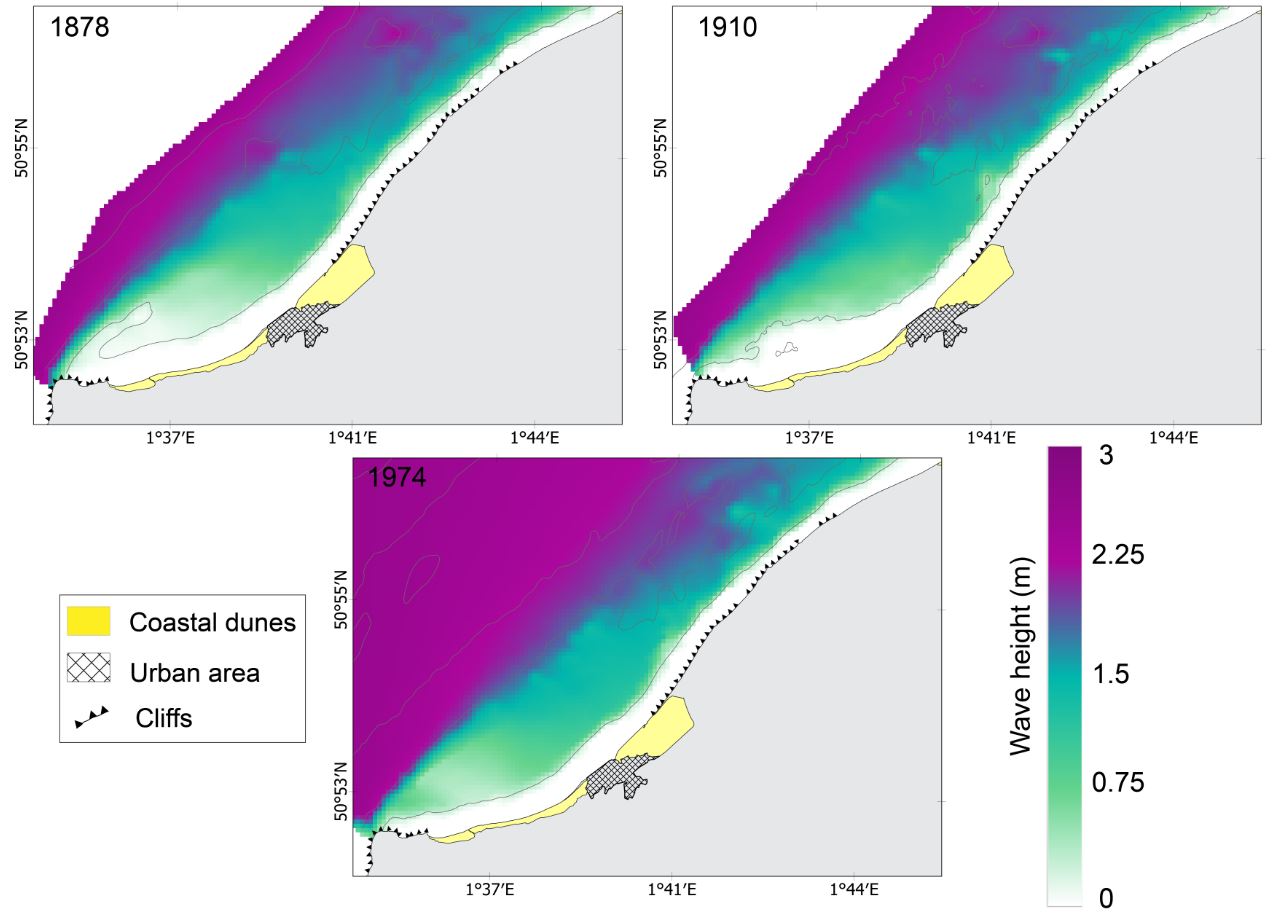

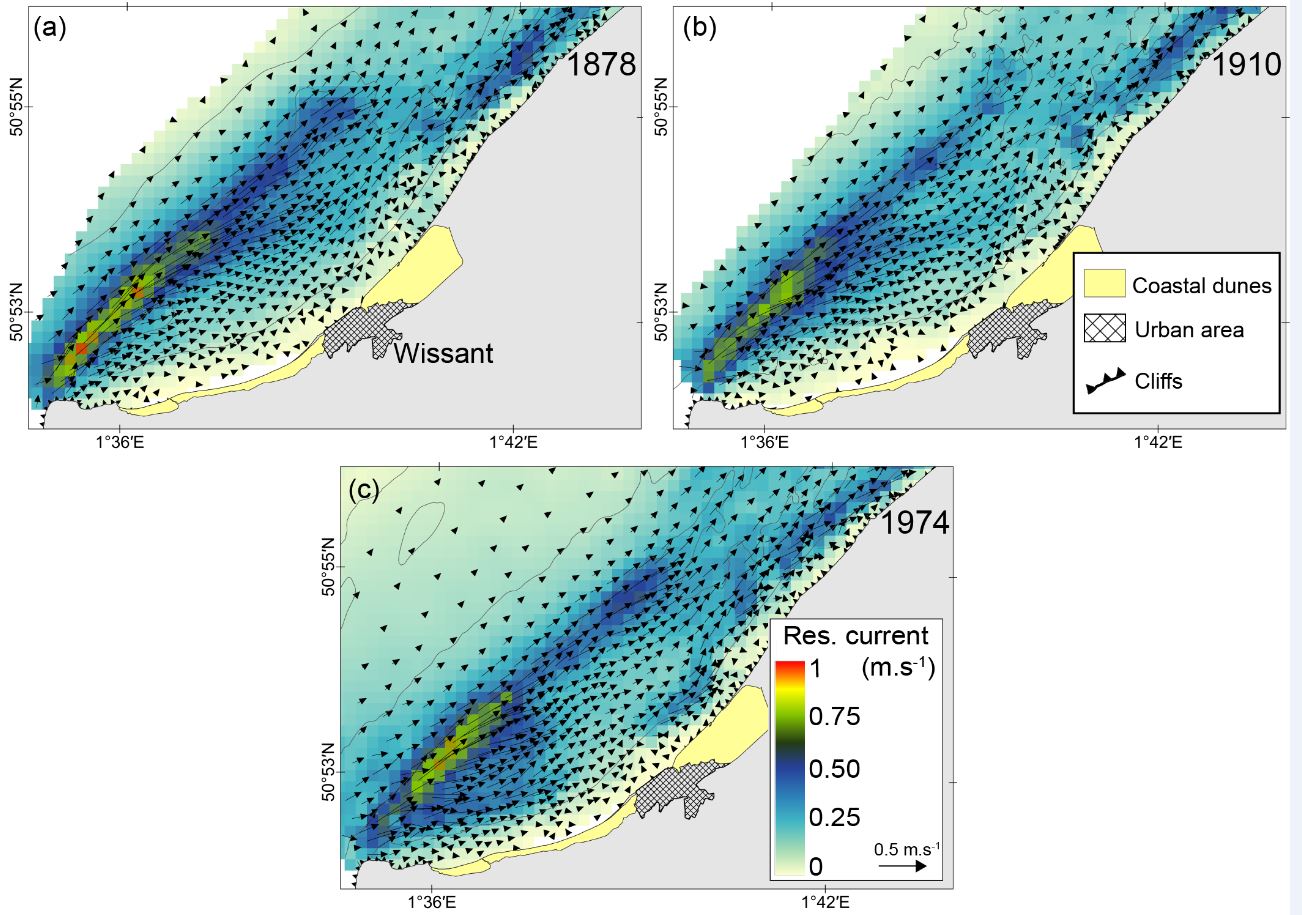

Nous nous sommes concentrés sur deux sites ateliers, le secteur de la baie de Wissant et le littoral Calaisien. Dans l’ensemble, les variations morphologiques des fonds marins dans ces secteurs ont induit des modifications dans la circulation et l’intensité des courants résiduels et dans la hauteur de la houle à l’approche du rivage. En baie de Wissant, la morphologie et la position du banc sableux situé le long de la baie ont induit une augmentation générale de la hauteur de la houle proche du rivage (Figure 9) et une intensification des courants au cours du temps (Figure 10) (en particulier dans la portion ouest et centrale de la baie). A Calais, la formation du Riden de la Rade a engendré une plus forte dissipation de la houle au milieu du 20e siècle qu’à la fin du 19e. Ceci entraine des houles moins énergétiques et donc potentiellement moins destructrices le long du rivage. Les courants résiduels ont également diminué dans le chenal côtier.

Figure 8: Carte de la répartition spatiale des Hs pour une houle d'Ouest en 1878, 1910 et 1974 en baie de Wissant.

Figure 10: Evolution des courants résiduels obtenus en baie de Wissant avec les bathymétries de 1878 (a), 1910 (b) et 1974 (c) en réalisant un couplage marée-houle avec des vagues au large de secteur Ouest.

Ces travaux ont fait l'objet d'une publication pour le littoral de la baie de Wissant (Latapy et al., 2020a) ainsi que pour el secteur de Calais (Latapy et al., 2020b).

Conclusion

Le projet initial de cette thèse était fondé sur l’opportunité de disposer de données bathymétriques et marégraphiques historiques remontant au début du 19e siècle. Les enregistrements et observations de marée à Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-mer ont été recensés, inventoriés et scannés. Néanmoins, faute de temps, la numérisation et le traitement des séries de données ont uniquement été réalisés pour les sites de Dunkerque et de Calais. Le travail d'analyse effectué à Dunkerque a clairement permis d'identifier une augmentation des niveaux moyens annuels au cours du 20ème siècle, avec des rythmes d'évolution plus importants concernant les niveaux des pleines mers.

Les différents lots bathymétriques ont permis de décrire et quantifier les évolutions morphologiques de la zone d'étude. La façade Manche des Hauts-de-France s'est révélée relativement stable à l'échelle séculaire, particulièrement au large du rivage. Les changements les plus significatifs ont été observés au niveau des estuaires de la Canche, de l'Authie et de la Somme dus à la migration vers le nord des embourchures.

En comparaison, des changements morphologiques conséquents ont été détectés sur la façade mer du Nord, en partie dus à la présence des nombreux bancs sableux pré-littoraux qui sont fortement influencés par les forçages hydrodynamiques.

Le littoral à proximité du port de Calais et la baie de Wissant, deux sites spatialement proches, ont connu des évolutions très différentes alors qu'ils sont soumis à des conditions hydrodynamiques assez similaires. D'importantes variations volumiques ont été mesurées d'une période à une autre et en fonction des secteurs considérés. Ces fluctuations traduisent une grande disparité spatiale et temporelle. Ce constat nous a amené à nous interroger sur l'implication de ces changements morphologiques en termes de circulation hydrodynamique côtière. La présente étude a permis de montrer qu'entre la fin du 19ème et la deuxième moitié du 20ème siècle, l'hydrodynamisme côtier en baie de Wissant et à Calais a significativement évolué.

A Calais, le développement du Riden de la Rade durant le 20ème siècle, a eu des répercussions considérables sur la morphologie de l'avant-côte ce qui s'est traduit par une baisse du régime hydrodynamique côtier. Les variations de direction et d'intensité des courants résiduels et l'atténuation des houles proche du rivage permettent de supposer des changements dans la dynamique sédimentaire. En baie de Wissant, différentes configurations bathymétriques ont été identifiées et suggèrent des courants et des houles radicalement différents. La largeur et la position du banc à la Ligne, ainsi que la profondeur du chenal côtier se sont révélés être deux facteurs déterminant de l'hydrodynamisme dans ce secteur.

Dans l’ensemble, cette étude a permis de souligner le rôle des rétroactions morphologiques entre l’hydrodynamique côtière et la morphologie du littoral. L’identification de ces mécanismes à une échelle de temps séculaire est essentielle pour évaluer les facteurs potentiels des changements côtiers.

Références

- Latapy A.. Influence des modifications morphologiques de l'avant-côte sur l'hydrodynamisme et l'évolution du littoral des Hauts-de-France depuis le XIXe siècle. Océanographie. Université du Littoral Côte d'Opale, 2020. Français. ⟨NNT : 2020DUNK0554⟩. ⟨tel-02899411v2⟩

- Latapy A., A. Héquette, A. Nicolle, N. Pouvreau (2020a). Influence of shoreface morphological changes since the 19th century on nearshore hydrodynamics and shoreline evolution in Wissant Bay (norther France). Marine Geology, Vol. 422, April 2020, 106095. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2019.106095

- Latapy A., Héquette A., Nicolle A., and Pouvreau N., 2020b. Assessing the influence of changes in shoreface morphology since the 19th century on nearshore hydrodynamics and shoreline evolution in northern France: a modeling approach In: Malvárez, G. and Navas, F. (eds.), Proceedings from the International Coastal Symposium (ICS) 2020 (Seville, Spain). Journal of Coastal Research, Special Issue No. 95, pp. 1–5. Coconut Creek (Florida), ISSN 0749-0208.

- Latapy, A.; Héquette, A.; Pouvreau, N.; Weber, N.; Robin-Chanteloup, J.-B. (2019). Mesoscale Morphological Changes of Nearshore Sand Banks since the Early 19th Century, and Their Influence on Coastal Dynamics, Northern France. J. Mar. Sci. Eng. 2019, 7, 73.

- Latapy A., Héquette A. Nicolle A., Pouvreau N., Weber N. (2019). Evolution of the Northern France coastal zone since the 19th century & influence on hydrodynamic. EGU 2019.

- Latapy A., A. Hequette, N. Pouvreau, N. Weber (2018). Evolution du rivage et des petits-fonds du littoral du Nord de la France depuis le 19ème siècle. JNGCGC 2018 - La Rochelle, pp 245-254. DOI:10.5150/jngcgc.2018.028

- Latapy A., A.Héquette, N.Pouvreau, N.Weber (2017). Reconstruction of sea level changes in Northern France for the past 300 years and their relationship with the evolution of the coastal zone. COAST Bordeaux 2017, Novembre 2017.