Projet de "Data Archaeology"

Jusqu'au milieu du 19e siècle, la mesure du niveau de la mer s'effectue de manière ponctuelle, à l'aide de lectures sur des échelles de marée. Une rupture technologique majeure, permet, avec l'invention du marégraphe mécanique, l'enregistrement en continue du niveau d'eau. En France, de nombreux enregistrements du niveau de la mer sont conservées dans les archives. Cependant, ces dernières sont, pour la plupart, encore sous forme de papier.

Le projet relatif à la reconstruction, validation et valorisation des données marégraphiques historiques, nommé « Data Archaeology », du Havre a pour objectif de sauvegarder les observations passées du niveau d’eau et d’étudier les variations du niveau marin à plus ou moins long terme. Financé par la DGPR (Direction générale de prévention des risques) et le Shom, le projet, d'une durée initiale de 2 ans, a débuté le 1er avril 2024.

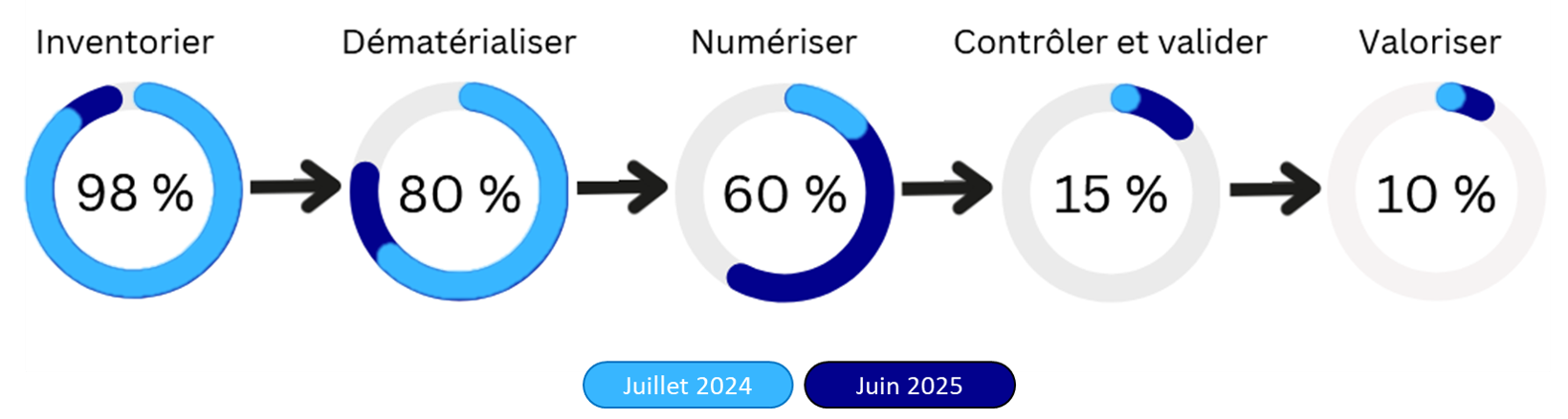

Ce travail permettra l'apport de nouvelles données historiques inédites, pour la compréhension des effets du changement climatique sur le niveau moyen de la mer en Manche ainsi que l’amélioration des études statistiques des niveaux extrêmes. Le projet de reconstruction de la série historique des hauteurs d’eau observées au Havre se décompose en 5 actions majeures :

Recherche et inventaire des données et des archives documentaires

Dématérialisation des données papiers

Digitalisation des données et vérification des référentiels

Contrôle et Validation

Valorisation

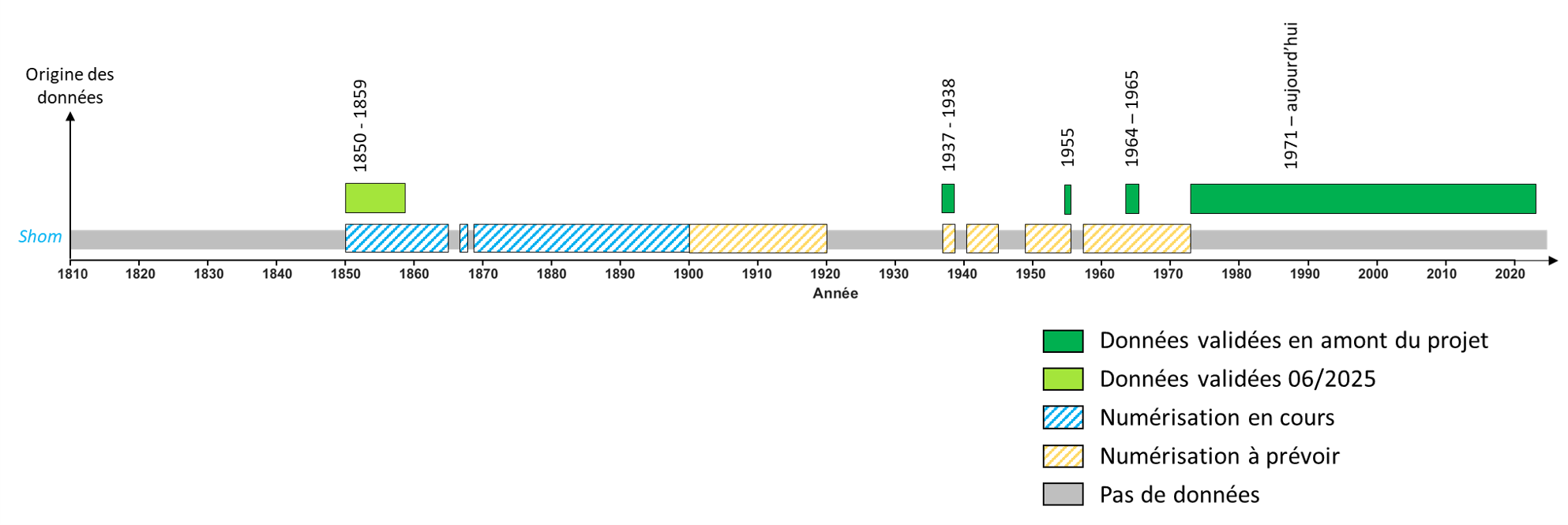

Figure 1: Avancement du projet de reconstruction marégraphique au port du Havre (Juin 2025).

Afin de mener à bien la reconstruction de la série marégraphique, il est important de connaitre l’évolution du port ainsi que l’évolution des emplacements de mesures, leurs instruments de mesure et des zéros de références respectifs. Cette dernière notion est indispensable pour le contrôle qualité et la mise en cohérence des données marégraphiques numérisées.

Présentation générale

Contexte

Le port havrais est l'un des premiers ports européens. C’est principalement un port de commerce et de passagers, mais également de plaisance et de pêche en Manche. Le port s'étend sur plusieurs communes de l'estuaire de la Seine, sur une longueur de 25 km d’est en ouest et une largeur de 6 km du nord au sud, pour une superficie de 10 000 ha. Il est situé au nord de l'embouchure de la Seine, sur la façade maritime du Nord de l'Europe et est relié ainsi aux villes de Rouen et de Paris. Le 1er juin 2021, les trois ports sont juridiquement réunis au sein d’un même établissement : HAROPA PORT, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Il devient le premier port de France et assied sa place parmi les plus grandes places portuaires européennes.

Le port du Havre offre une localisation de premier et dernier port de la façade maritime nord européenne. La Manche étant la mer la plus fréquentée du monde et la rangée Nord-européenne, la Northern Range, représentant un quart de tous les échanges maritimes mondiaux, c’est une situation stratégique pour le Havre. C’est le second port français après le port de Marseille, et le premier port français de trafic de conteneurs. En 2016, le trafic est de 2,5 millions d’EVP (équivalent conteneur de vingt pieds), ce qui fait du port du Havre le onzième port européen.

Figure 2: Vue aérienne du port du Havre. Source: https://Source : https://www.paris-normandie.fr/id146784/article/2020-10-28/le-gouvernement-choisit-le-havre-pour-le-siege-du-futur-grand-port-maritime-de

Évolution historique du port

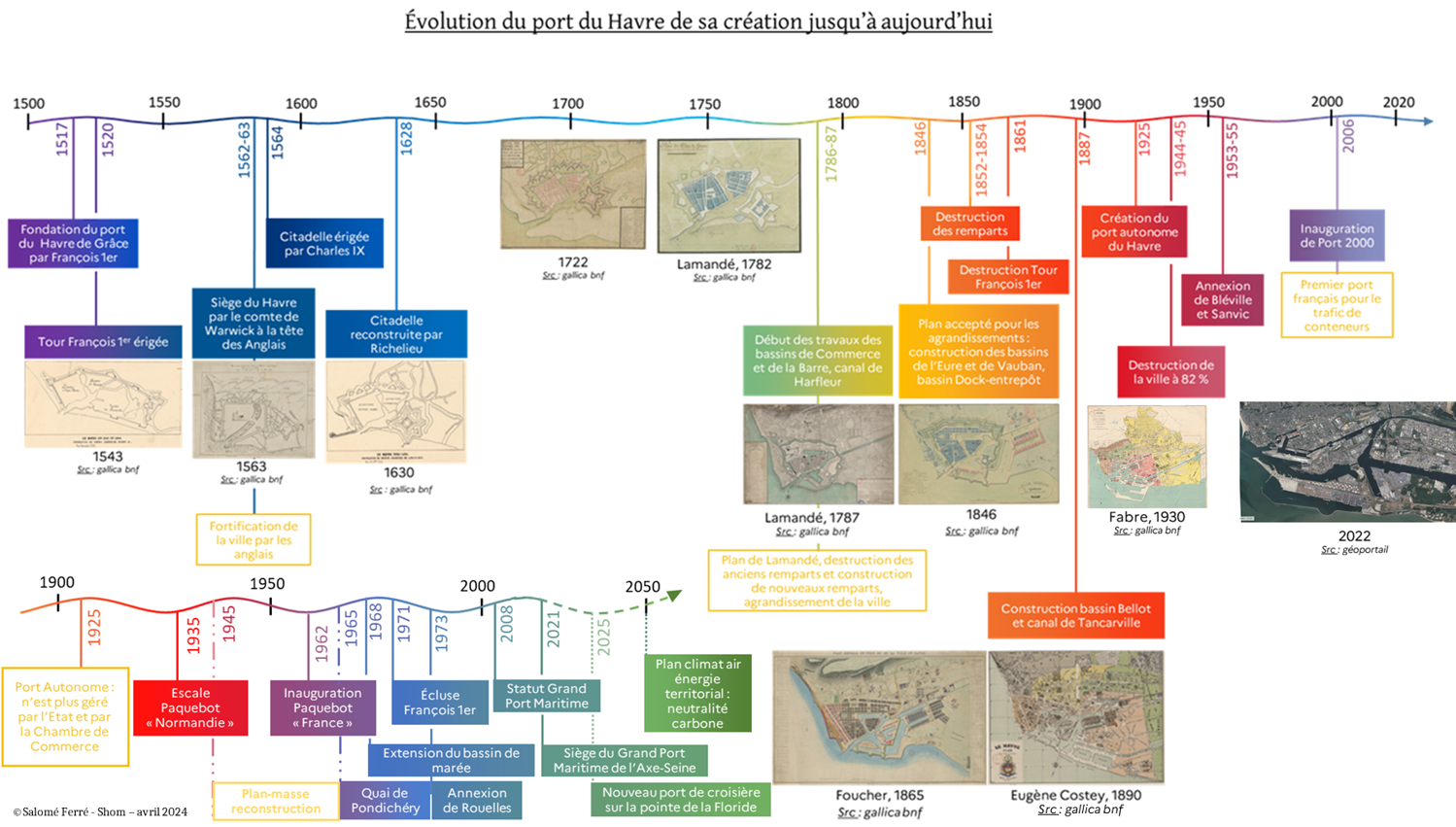

Le Havre de Grâce a été fondé en 1517, par François 1er, dans un but militaire. La Seine s’envasant progressivement, les ports de l’époque tels que Harfleur et Honfleur ne pouvaient plus assurer leurs activités portuaires. Sa localisation bénéficie de qualités nautiques spéciales puisqu’il existe en embouchure de la Seine une tenue de l'étale de pleine mer pendant plusieurs heures, ce qui facilite la navigation.

La morphologie du port et de la ville a été transformée au cours du temps.

Lors de la fondation de la ville en 1517, le premier bassin, le bassin du Roy, a été conçu, il existe toujours dans le port actuel du Havre. La tour François 1er datant de la même époque, a servi jusqu’en 1861 de défense de l’entrée du port, avant d’être détruite pour les agrandissements. Le premier canal, d’une longueur d'environ 5 km, est construit en 1600 et relie le Havre à Harfleur. La ville a été constituée de remparts, de sa fondation jusqu’à 1854 où ils seront définitivement détruits. Le Havre a vu de nombreux aménagements au cours des périodes, en réponse à l’accroissement de la population, mais aussi dus à la transformation du port militaire en un grand port de commerce.

C’est en 1787 que les plans de Lamandé sont validés pour un agrandissement du port et un recul des remparts. Jusqu'à la fin du 18e siècle, l'activité portuaire principale est militaire.

En 1824 le port du Havre n’est plus militaire : l’arsenal ferme définitivement au profit du port de Cherbourg. Puis, sur la période de 1825 à 1865 le port est aménagé et de nouveaux bassins sont creusés. L’écluse des Transatlantiques et le quai de New-York voient le jour. En 1847 la ligne ferroviaire reliant le Havre à Paris est inaugurée et la navigation à vapeur apparaît : le transport de voyageurs devient l’activité principale pendant presque un siècle et le port est aménagé en circonstances, afin de pouvoir accueillir des bateaux de croisière de plus en plus grands.

En 1887, le nouveau canal reliant le Havre à Tancarville est inauguré : il fait 25 km de long et comporte deux écluses, qui permettent un tirant d’eau de 3,5 m.

En 1925, le Havre prend le statut de Port Autonome : les services portuaires gérées par l’Etat et la Chambre de Commerce sont confiées au port du Havre.

Entre les deux Guerres mondiales, le trafic de marchandises diverses poursuit sa progression avec surtout le trafic pétrolier et les grands paquebots de ligne français ("Normandie") et étrangers.

A la suite de la deuxième guerre mondiale, le port est quasiment détruit. La reconstruction est décidée sur la base du plan-masse de 1939, et s'est achevée en 1965.

De 1965 à 1985 le port s’étend dans un but de favoriser le développement industriel et la capacité d’accueil des grands pétroliers : les hydrocarbures sont devenus la principale composante du trafic portuaire. Au moins cinq terminaux sont mis en services dans cette période, l’écluse François 1er, la plus profonde du monde, est ouverte en 1971 et le chenal d’accès est dragué pour une profondeur de 15,5 m. En 2006 le « Port 2000 », qui spécialise le Havre en un port de conteneurs, est inauguré : le Havre est le premier port français pour le trafic de conteneurs. En 2008, le port autonome du Havre devient le Grand Port Maritime du Havre et en 2021 HAROPA Port est créé, liant les ports de Rouen, de Paris et du Havre. Les Figures 3 et 4 montrent les évolutions de la ville du Havre dans le temps.

Figure 3: Quatre époques du Havre en images.

Figure 4: Évolution historique du port du Havre de sa création jusqu'à aujourd'hui.

Travaux en cours

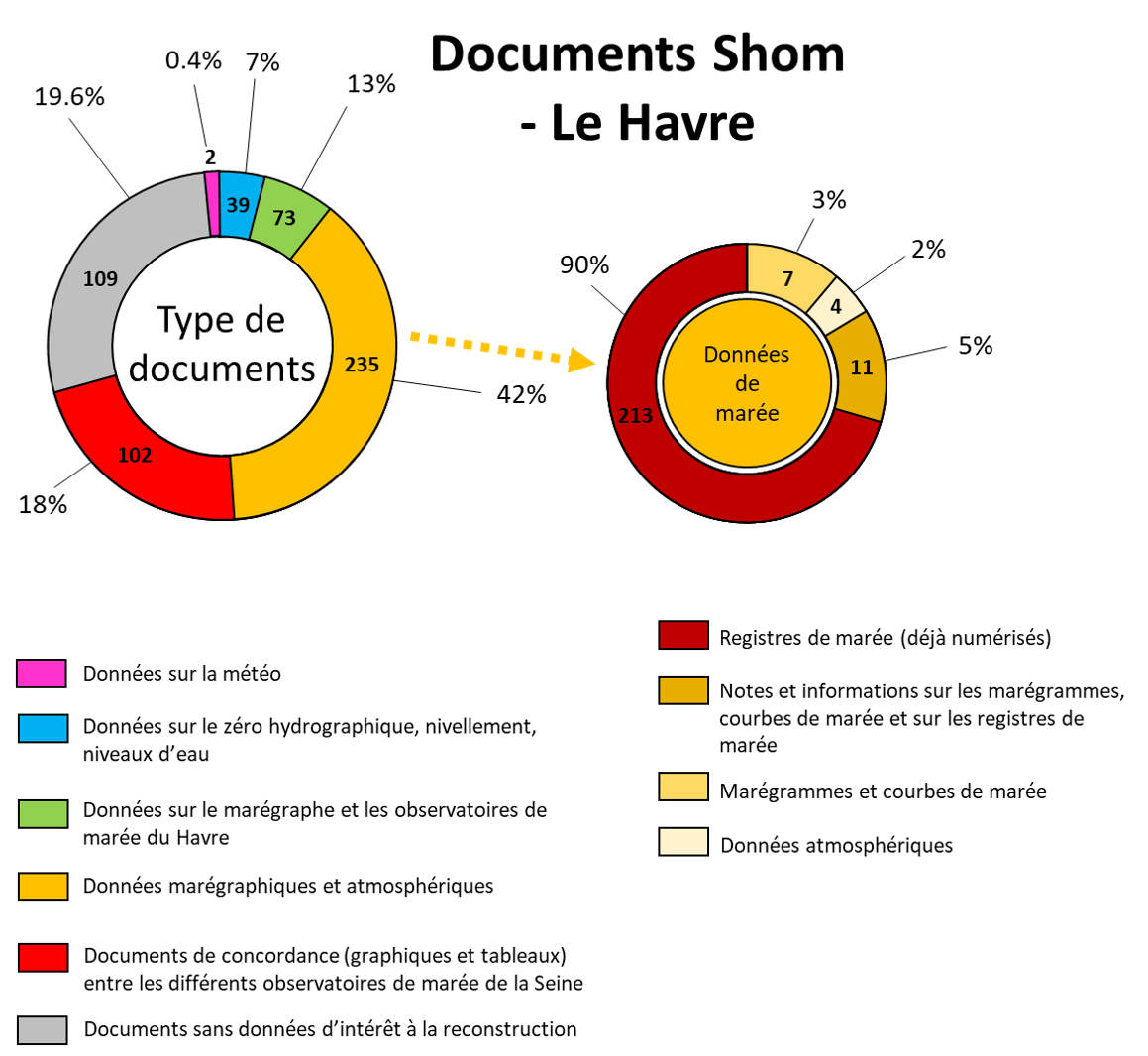

Le Shom conserve, dans ses archives, des données marégraphiques, tels que les marégrammes et les registres de marée. En ce qui concerne le port du Havre, ces documents ont tous été dématérialisée. De plus, il y des documents contenant des données complémentaires pouvant contenir des informations relatives aux marégraphes historiques (localisation, caractéristiques…) ainsi qu'au nivellement (niveau de référence, évolution du zéro hydrographique et des instruments). Ces documents, ayant des formats différents (plans, lettres de correspondance, rapports, graphes...) ont été étudiés afin de trouver ces informations.

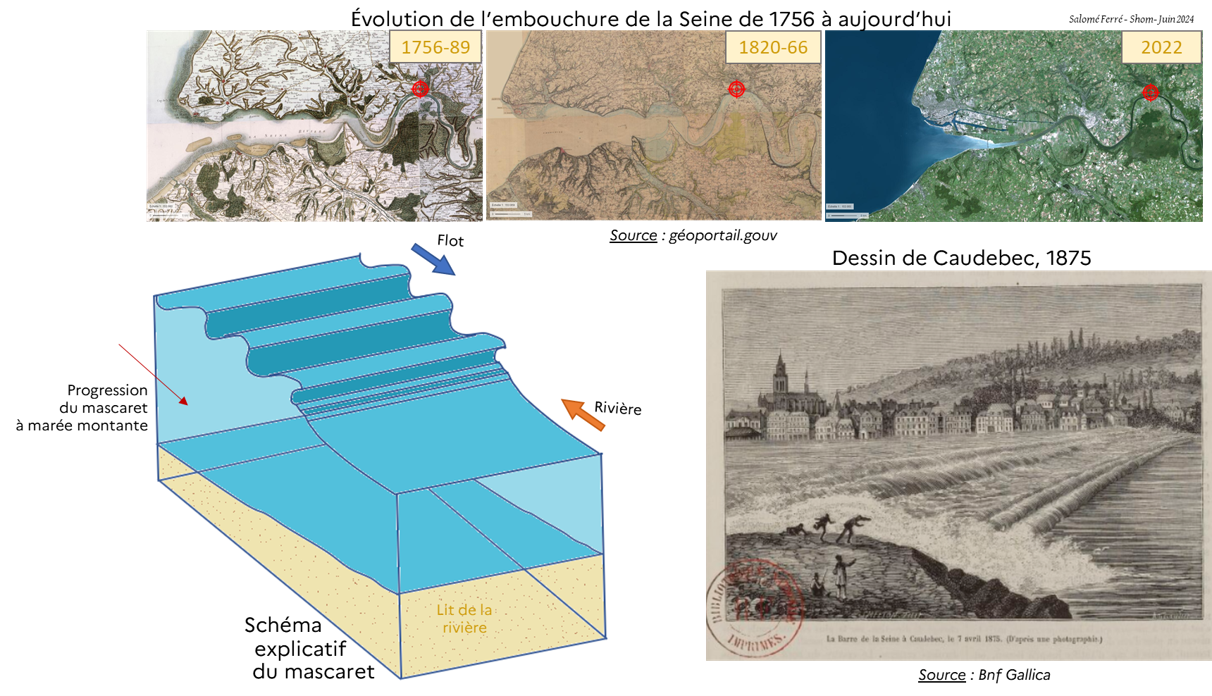

Le Havre est reconnu pour ses spécificités de marées : on y observe le phénomène de la tenue du plein, c’est-à-dire de la tenue de l’étale à marée haute sur plusieurs heures. Ce phénomène se produit surtout dans les grands estuaires. Lors de la tenue du plein, la mer ne monte plus que très lentement et en faible quantité. Lors des prédictions de marées historiques, il y a donc un facteur secondaire qui est calculé, qui est celui du début et de la fin de la tenue du plein. Le phénomène se produit aussi sur les ports alentours du Havre, en amont de la Seine.

Autrefois, il existait une autre spécificité : un mascaret qui se propageait le long de la Seine jusqu’en 1963.

Ce phénomène de mascaret correspond à une vague remontant le cours du fleuve, et s’explique par la remontée de la marée, lors des grandes marées, qui vient contrarier le courant du fleuve, si le lit de l’embouchure est en forme d’entonnoir. La vague s’accentue lorsque l’entonnoir se resserre.

Avant 1963, le phénomène était aussi spectaculaire sur la Seine : la vague remontait jusqu’à 130 km à l’intérieur du cours d’eau, avec une vitesse maximale de 25 km/h et des pics de 1 m à 3 m. À l’époque, il était à son paroxysme sur les communes de Caudebec-en-Caux et Quilleboeuf.

Le mascaret de la Seine était très puissant, jusqu’aux travaux de réaménagement de l’estuaire et du port du Havre dans les années 1960, notamment les travaux de dragages et d’endiguements. Le mascaret est toujours présent aujourd’hui, mais il se manifeste sous forme d’ondes d’une trentaine de centimètres maximum. La Figure 5 présente l'évolution de l'estuaire dans le temps, mais également le phénomène du mascaret.

Figure 5: L’Évolution de l'embouchure de la Seine de 1756 à aujourd'hui.

Shom

Plus de 560 documents issus des archives du Shom ont été consultés et transcrits. Cela représente environ 1300 photos (11 Go). Près d’un tiers d’entre eux contiennent des informations précieuses pour la reconstruction. Lors de la recherche, de nombreuses informations sur les nivellements et les niveaux de référence au 20e siècle, ainsi que des registres de marée et courbes de marées, déjà numérisés, ont pu être identifié. 18% des documents consultés sont des graphiques et des tableaux de concordance entre les différents observatoires sur tout l’estuaire de la Seine. Ces données ne seront pas exploitées dans le cadre de ce projet.

Figure 6: Résultats des données inventoriées en fonction des centres d'archives.

Archives externes

Afin de compléter la série marégraphique ainsi que les données complémentaires autour de l’observatoire marégraphique du Havre, une mission dans les centres d’archives de Seine-Maritime a été réalisée du 13 mai au 16 mai 2025. Deux centres d’archives ont été visités : les archives départementales de Rouen (AD76), et les archives municipales du Havre (AM LH). Au cours de cette mission 245 photos (2Go) ont été prises et sont à décrire dans le fichier de transcription. Les AD76 et les AM LH ont été pourvoyeurs d’informations utiles à la reconstruction, notamment sur le nivellement et la localisation du marégraphe sur des périodes manquantes aux données disponibles au Shom. Aux archives municipales du Havre, Thierry Vincent a apporté de précieuses informations sur le marégraphe qui était situé sur la tour François 1er, à l’entrée du port, avant sa démolition en 1861. Les informations trouvées sur les nivellements et le zéro hydrographique permettront d’étayer le schéma en élévation (figure de nivellement) au Havre.

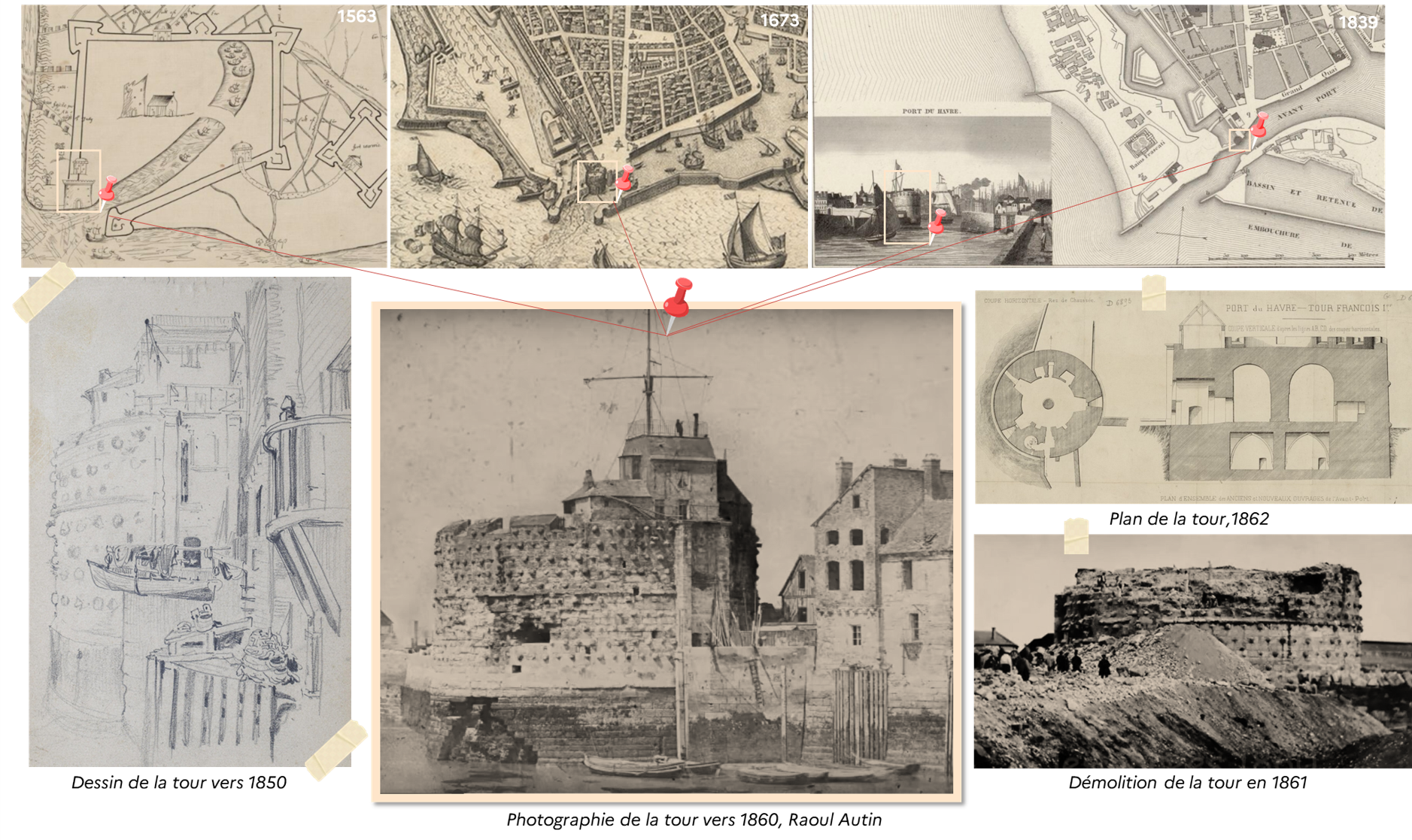

Figure 7: Localisation, plans et photographies de la tour François 1er.

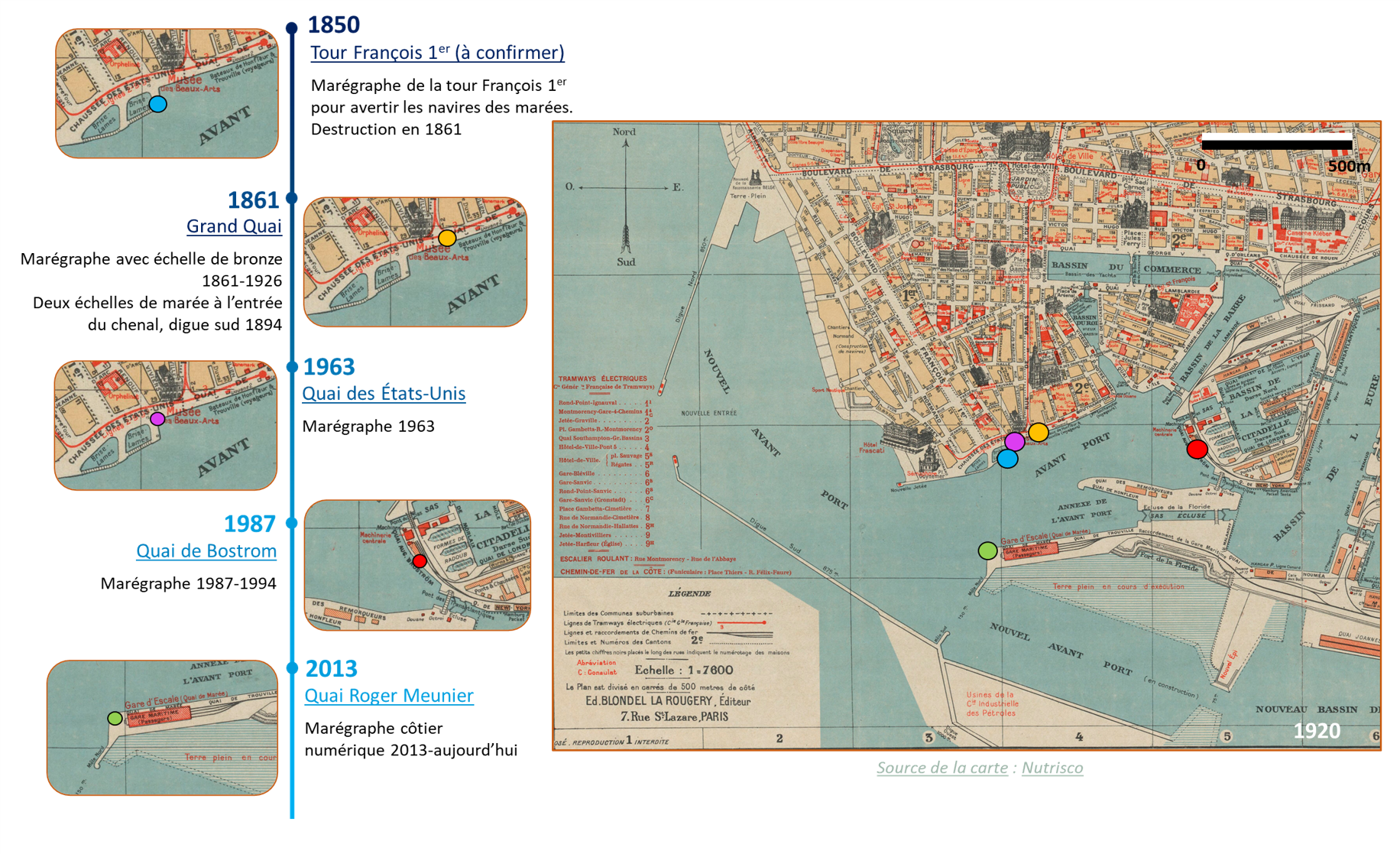

Les localisations des marégraphes enregistreurs des niveaux d’eau ont beaucoup changé au cours du temps. Dans les documents, les mesures sur la marée ont été opérées via des échelles graduées, ou des marégraphes. Dans les archives nous avons pu relever les emplacements des marégraphes historiques, présents sur la carte du port ci-dessous. Ces informations ont pu être complétées grâce à la visite des AMLH : un cinquième emplacement du marégraphe a été identifié au sein de la tour François 1er, qui défendait l’entrée du port depuis sa construction au 16ème siècle, jusqu’en 1861.

Figure 8: Emplacement des marégraphiques historiques au Havre.

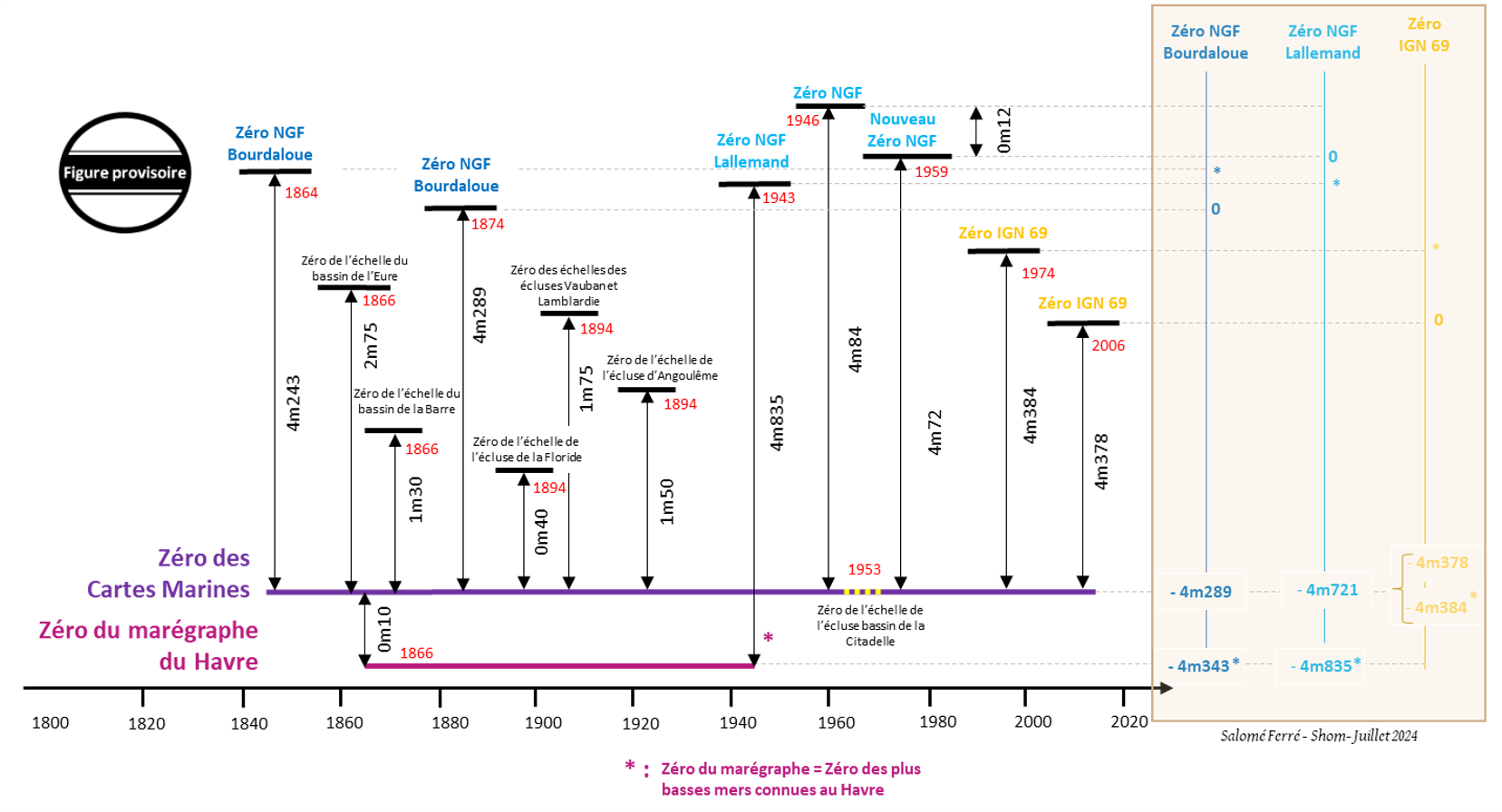

Dans les documents archivés au Shom, des informations relatives au zéros hydrographique ainsi qu’aux différents repères sur les quais ont été trouvées. La figure suivante synthétise les informations extraites des archives.

Le zéro du marégraphe est à 10 cm sous le zéro des cartes marines, au moins de 1866 à 1943. Après 1943, nous n’avons pour l’instant pas d’information sur le zéro du marégraphe. La cote du zéro des cartes marines est à -4.289 m selon le nivellement général de Bourdaloue et à -4.721 m selon le nivellement général de Lallemand. Depuis 2006, le zéro des cartes marines se trouve à -4.371 m selon le nivellement IGN69.

Ce travail va être complété avec les nouveaux documents d’archives qui seront épluchés au cours de l’année 2025 et permettra de pouvoir recaler les niveaux d’eau observés en fonction du zéro hydrographique choisit au cours du temps.

Un travail de vérification des données numérisées (marégrammes été registres de marée) sera aussi réalisé au 2nd semestre 2025 , dans le but de rendre cohérente toutes les données disponibles au port du Havre.

Figure 9: Schéma en élévation pour le port du Havre.

Les données disponibles à la station du Havre couvrent la période de 1850 à aujourd’hui. Cette période n’est pas continue, car il manque des données en 1866 et 1868, puis de 1920 à 1936, de 1945 à 1949 et en 1956. À ce jour, une première décennie a été validée : la période de 1850 à 1859 (les données continues (toutes les 15 min) et les données de pleine-mer / basse-mer ont été validées).

Figure 10: Visualisation des données validées et numérisées pour la série du Havre.

A découvrir également

-

Marégraphe de LE HAVRE

Le port du Havre est équipé d'un marégraphe RONIM depuis août 1993 -

Méthodologie de reconstruction de séries marégraphiques

D'après la Commission Océanographique Intergouvernementale de l'UNESCO (1985), "le fondement de toute analyse scientifique du niveau de la mer repose…