Le développement des techniques spatiales a fait apparaître un besoin accru de données marégraphiques. Les radars altimétriques embarqués sur des satellites atteignent actuellement des précisions quasi centimétriques pour la mesure du niveau marin. Cependant, la nature de l'échantillonnage de l'altimètre et la mauvaise connaissance du géoïde près des côtes nécessitent le raccordement de la mesure satellitale à celle d'un transpondeur (onéreux) ou d'un marégraphe situé à la verticale de l'orbite. Dans ce cas, comme pour l'étude de l'évolution à long terme du niveau des mers, le positionnement géodésique des marégraphes est d'une absolue nécessité.

Principe de fonctionnement de l'altimétrie satellitale

L'altimétrie satellitale consiste à mesurer le temps de parcours (aller et retour), selon la verticale, d'impulsion électromagnétiques (ondes radar) ayant subi une réflexion due à la surface de la mer à l'aide d'un émetteur et d'un récepteur placés à bord du satellite. La connaissance de la vitesse de propagation permet de traduire ce temps en distance et ainsi de connaître la hauteur du satellite au-dessus de la surface, avec une précision de quelques centimètres. Connaissant la position du satellite, on en déduit la position de la surface.

Les principes étant posés, la mise en œuvre de cette technique et l'exploitation des mesurent posent un certain nombre de problèmes.

Techniques de mesures altimétriques

Depuis la série Topex/Jason qui n'utilisait qu'un mode basse résolution (Low-Resolution Mode – LRM) rendant les mesures altimétriques exploitables qu'à quelques kilomètres de la côte (posant des difficultés de calibration avec le problème de la pente du plan d'eau entre le marégraphe situé à terre et la première mesure atimétrique exploitable), des missions d'altimétrie haute résolution ont été lancées d'abord sur quelques régions de l'océan (Cryosat-2), puis en global (Sentinel-3, Sentinel-6/Jason-CS). Pour ces altimètres dits SAR (Synthetic Aperture Radar), l'effet Doppler du mouvement du satellite est utilisé pour améliorer la résolution spatiale le long de sa trajectoire. À titre d'exemple pour Sentinel-3, les données opérationnelles ont une résolution d'environ 300m le long de la trace. Théoriquement, cette résolution pourrait être diminuée jusqu'à 50 cm mais le traitement pose actuellement d'autres problèmes en mer (en revanche cette résolution peut être atteinte dans certains conditions en hydrologie continentale). Néanmoins avec une résolution de 300m et une trace satellite perpendiculaire à la côte, les mesures altimétriques n'ont jamais été aussi fiables à proximité du littoral. C'est ce que démontre Sánchez-Román et al. (2020) en présentant l'impact bénéfique de l'altimétrie Doppler sur les mesures altimétriques à proximité du littoral en comparaison aux mesures marégraphiques.

Positionnement précis du satellite

Cette opération est effectuée par télémétrie laser à partir de stations situées sous la trace du satellite. Ces stations doivent êtres situées dans un système de référence cohérent. Les techniques modernes de géodésie spatiale offrent la possibilité de positionner, avec une précision centimétrique, des points spécifiques à la surface de la Terre dans le système de référence géocentrique International Terrestrial Reference System (IRTS) adopté par l'Union Géodésique et Géophysique Internationale (UGGI). Les stations étant positionnées dans ce système, il en résulte que le niveau de la mer mesuré par cette technique est lui-même rapporté à cette référence. Se pose alors le problème du positionnement par rapport aux références habituelles (nivellement terrestre, niveau moyen, zéro hydrographique). On s'efforce, pour cette raison, de placer les stations à proximité de marégraphes (Valladeau et al. (2012)).

Calibration de l'altimètre

Comme tout appareil de mesure indirecte, l'altimètre doit être calibré. Cette opération consiste à comparer le résultat de la mesure à une mesure directe, celle-ci étant fournie par un transpondeur ou par un marégraphe. La localisation d'un transpondeur est choisie de manière à pouvoir servir à plusieurs satellites en étant sous la trace de plusieurs. Son référencement est donc déterminé de manière très précise. D'autres instruments sont colocalisés à chaque transpondeur permettant de fournir des corrections géophysiques précises pour le traitement des données. Malheureusement le développement et le maintien en condition opérationnel d'un tel observatoire est très onéreux limitant de fait leur nombre. Les observatoires marégraphiques jouent donc un rôle majeur dans la calibration des altimétres comme celui d'Ajaccio par exemple (Bonnefond et al. 2012).

Mais une difficulté apparaît ici, car la mesure altimétrique n'est exploitable qu'à quelques kilomètres de la côte, ce qui pose le problème de la pente du plan d'eau entre le marégraphe situé à terre et la première mesure exploitable.

Exploitation des résultats

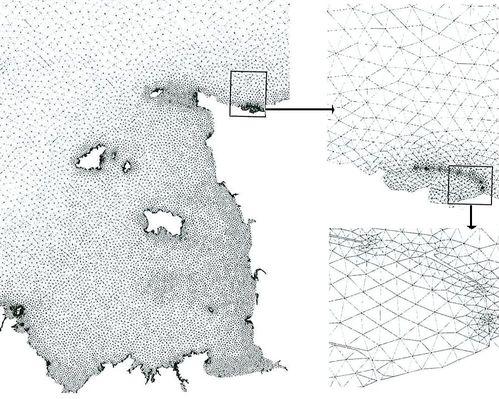

Les altimètres sont placés à bord de satellites héliosynchrones, ce qui signifie qu'ils repassent sur la même trace à des intervalles de temps régulier (espacé de quelques jours), les traces étant elles-mêmes espacées de quelques centaines de kilomètre et orientées obliquement par rapport à l'axe des pôles. Les traces montantes (Sud-Nord) coupent les traces descendantes (Nord-Sud) formant un réseau régulier. Les mesures en un point donné ne sont donc disponibles qu'à des intervalles de temps supérieurs aux périodes fondamentales de la marée. Mais, moyennant des méthodes adaptées, le manque d'informations temporelles en un point est compensé en partie, par l'abondance des informations spatiales et notamment par l'association des mesures de plusieurs missions.

Les mesures altimétriques fournissent des résultats très intéressant dans le domaine de l'océanographie et de la géodésie.

Pour la marée, les applications actuelles concernent :

- l'amélioration de la précision des cartes de lignes cotidales à l'échelle mondiale,

- la prise en compte de ces données dans les modèles numériques à l'aide de techniques « d'assimilation »

- l'évaluation de l'élévation du niveau moyen des mers.

Cette technique, d'un intérêt évident, a ses limites : nécessité de disposer de station marégraphique de référence (ou de transpondeur), complexité d'étendre les capacités des données à proximité du littoral, problème du rattachement géodésique loin des stations de référence et diffuculté du traitement des données.

Pour en savoir plus

- Validation des observations satellitaires (LEGOS)

- Présentation de l'altimétrie spatiale (AVISO+)

- Comment ça marche... l'altimétrie ? (CNES)

- Satellite SENTINEL-6 (CNES)

- Satellite SENTINEL-3 (CNES)

- Satellite JASON 3 (CNES)

- Satellites JASON 1 et 2 (CNES)

- Le Satellite TOPEX-POSÉIDON tire sa révérence (CNES)

Références

Sánchez-Román, A., A. Pascual, M.-L. Pujol, G. Taburet, M. Marcos, Y. Faugère (2020). Assessment of DUACS Sentinel-3A Altimetry Data in the Coastal Band of the European Seas: Comparison with Tide Gauge Measurements. Remote Sens. 2020, 12, 3970.

Bonnefond P., O. Laurain, P. Exertier, F. Boy, T. Guinle, N. Picot, S. Labroue, P. Raynal, C. Donlon, P. Féménias, T. Parriello, S. Dinardo (2018). Calibrating the SAR SSH of Sentinel-3 A and CryoSat-2 over the Corsica Facilities. Remote Sensing, MDPI, 2018, 10 (1)

Valladeau G., J.-F. Legeais, M. Ablain, S. Guinehut, N. Picot (2012). Comparing Altimetry with Tide Gauges andArgo Profiling Floats for Data Quality Assessment and Mean Sea Level Studies. Mar. Geod. 2012 ,35, 42–60

Toutes les applications

Modèles hydrodynamiques

Prédiction de la marée

Applications s'appuyant sur la marégraphie