La Référence

Pour mesurer les hauteurs d'eau il faut fixer une référence, a priori arbitraire, mais qui doit posséder deux qualités fondamentales

- Elle doit être reconnue sans ambiguïté, ce qui signifie que lorsqu'on donne une hauteur on sait à partir d'où elle a été mesurée ;

- Elle doit posséder un caractère permanent ce qui implique qu'elle soit définie précisément ou qu'elle soit positionnée par rapport à des repères durables.

|

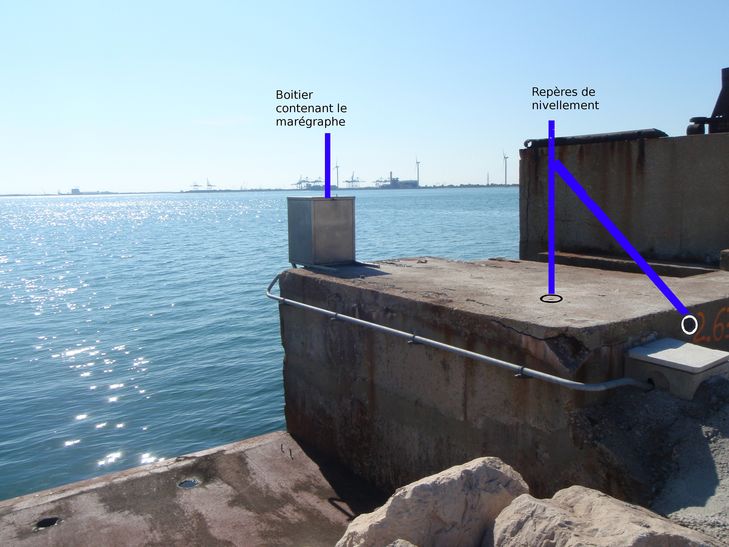

| Mire positionnée sur un repère de nivellement - Observatoire marégraphique de l'île d'Aix (Crédits SHOM, Nicolas Pouvreau, mars 2010) |

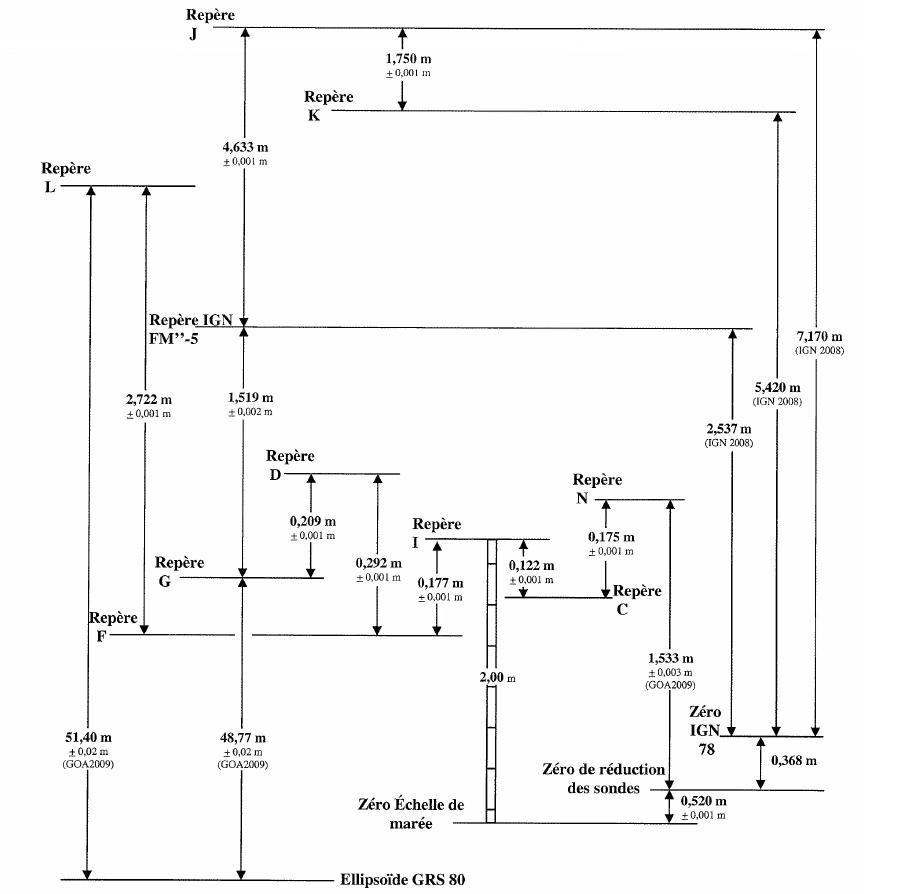

Dans les ports, le zéro hydrographique et le niveau moyen nominal sont matérialisés par leur cotes par rapport à des repères de nivellement. Ces repères sont situés à proximité du marégraphe et sont en nombre suffisant et suffisamment espacés pour qu'ils ne puissent pas être détruits simultanément, par exemple lors de travaux portuaires.

Ils sont cotés les uns par rapport aux autres par nivellement géométrique, et si possible rattaché au nivellement général.

|  |  |

| Nivellement des repères de nivellement de l'observatoire marégraphique de Socos - Saint-Jean de Luz (Crédits SHOM, juillet 2004) | Nivellement du marégraphe radar de l'observatoire de Tubuai (Crédits SHOM, GHO 2008) |

Il faut souligner que le zéro hydrographique n'est pas défini par sa cote dans le nivellement général. Il est important en effet que la cote du zéro ne soit pas remise en cause par des opérations de nivellement successives qui peuvent donner des résultats différents, non seulement en raison de l'évolution des technique de mesure, mais aussi en raison de mouvement verticaux terrestres éventuels d'origine tectonique ou sismique. Mentionnons à ce propos que la surcharge due à la marée elle-même peut provoquer des mouvement verticaux (périodique comme la marée) des repères (rapportés par exemple au géoïde) pouvant excéder 20 cm ; ces mouvement sont peu significatifs localement pour l'hydrographie puisque c'est un mouvement d'ensemble du socle dont les observations et les modèles tiennent naturellement compte pour conserver des précisions centimétriques lorsqu'on utilisera les techniques spatiales.

Pour en savoir plus

Référence

Simon B. (2007). La Marée - La marée océanique et côtière. Edition Institut océanographique, 434pp.

L'installation de repères de marée et leur nivellement régulier a deux objectifs :

Matérialisation du niveau de référence

Le premier est de matérialiser le niveau de référence (valeur zéro) des hauteurs du niveau de la mer des marégraphes. En France, les zéros des marégraphes sont le plus souvent établis de manière à coïncider avec le zéro hydrographique. Rappelons que cette référence des hauteurs d'eau est locale et arbitraire (choisie conventionnellement). Les repères terrestres permettent alors aussi de se rattacher au système altimétrique terrestre en vigueur.

|

Détermination de la stabilité locale de l'observatoire marégraphique

Le deuxième objectif est de déterminer si le site est localement stable à partir de l'analyse des mesures de nivellement géométrique successives entre les repères de marée afin de conserver la référence adoptée. Les repères constituent généralement un réseau de 3 à 10 repères (3 repères minimum dont un fondamental sont recommandés) distribués sur l'observatoire de marée. Ces repères sont suffisamment espacés pour qu'ils ne puissent pas être détruits simultanément.

Certains repères sont plus particulièrement implantés de façon à pouvoir réaliser les contrôles à la sonde lumineuse (repères de tirant d'air).

D'autres repères sont installés pour permettre leur observation par technique de géodésie spatiale, parfois de manière continue (exemple des stations GPS permanentes), ou par gravimétrie absolue. L'analyse des ces observations donne alors une information de stabilité géocentrique et un rattachement de la mesure de hauteur d'eau à l'ellipsoïde.

Le choix et la réalisation des références verticales ainsi que leurs cotations relatives constituent des problèmes fondamentaux en hydrographie.

Ces problèmes sont traditionnels, mais les technologies nouvelles, liées essentiellement aux observations satellitaires et à l'évolution des moyens informatiques modifient profondément la façon de les aborder.

Les systèmes de positionnement GPS / Glonass / Galileo, l'altimétrie, la reconnaissance par toute la communauté géodésique d'un système unique de référence internationale, l'ITRF, la détermination du champ global de gravité de la Terre avec une résolution spatiale toujours meilleure, ainsi que le développement des modèles hydrodynamique de plus en plus performants, amènent à considérer de nouveaux systèmes de référence.

Cependant, les systèmes traditionnels demeurent, et il est nécessaire de pouvoir coter précisément ces référentiels les uns par rapport aux autres.

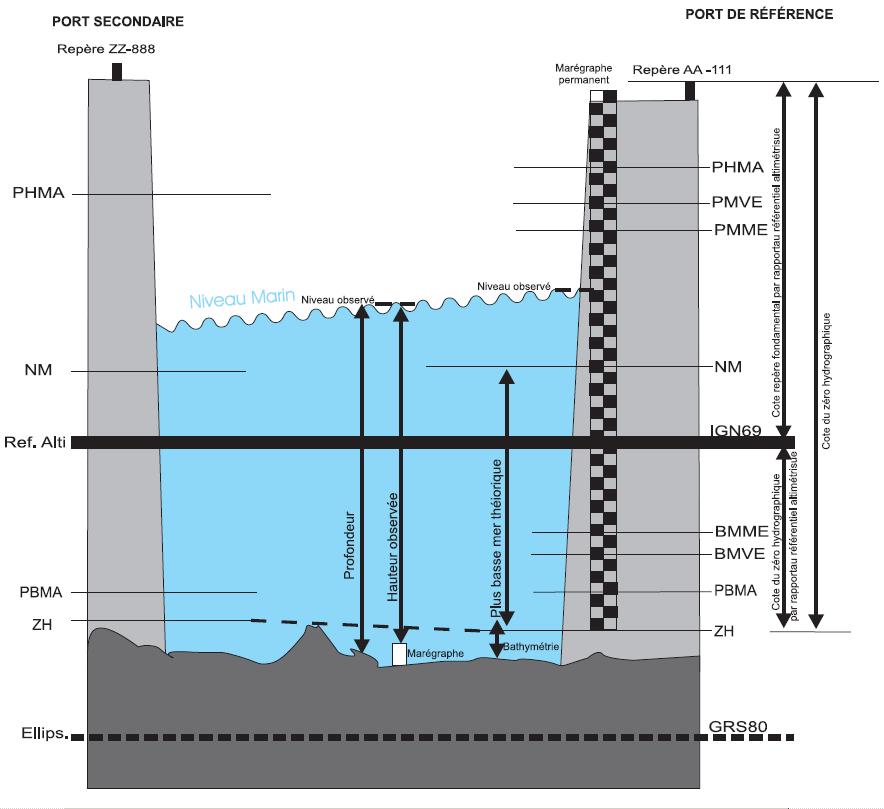

|

| Schéma récapitulatif des niveaux de marée (cas des marées semi-diurnes), Figure extraite du produits RAM 2011, SHOM |

Quelques niveaux marins caractéristiques en France

En France, certains niveaux marins caractéristiques servent de référence pour les mesures de hauteur comme :

Le niveau des plus basses mers (depuis Beautemps-Baupré en 1838, « père » de l'hydrographie moderne) est en principe celui de la cartographie marine française. Mais quelques difficultés sont apparues à cause des imprécisions des déterminations anciennes, et de l'évolution séculaire du niveau de la mer.

Niveau des plus basses mers astronomiques

Le zéro hydrographique doit être, selon les recommandation de l'OHI (Organisation Hydrographique Internationale), confondu aussi bien que possible avec le niveau des plus basses mers astronomiques. Le qualificatif « astronomique » signifie qu'il ne s'agit pas d'un niveau directement observé mais d'un niveau calculé à partir de la force génératrice de la marée due aux actions gravitationnelles de la Lune et du Soleil. Cependant, cette marée astronomique est généralement calculée à l'aide de la formule de harmonique basée sur des constantes harmoniques issues de l'analyse d'observations préalables.

Difficultés

Il apparaît deux difficultés :

- en premier lieu la précision du calcul est très variable selon la qualité et la durée des observations préalable disponible, la correction ou non des effets météorologiques et océanographiques, les méthodes et moyen de calcul, le type et l'amplitude de la marée

- en second lieu, à cette marée astronomique se sont superposés, pendant la durée des observations, des variations de niveau provoquées par d'autres phénomènes (non astronomiques, mais de nature météorologique et océanographique par exemple), ainsi qu'une tendance séculaire de variation du niveau des mers. Il en résulte que son calcul est effectué sur la base d'observations réalisées à des époques différentes donnerait des résultats différent et que ce calcul est donc entaché d'incertitude.

Est-ce que le niveau des plus basses mers astronomiques est confondu avec le zéro hydrographique ?

La notion de niveau des plus basses mers est :

- d'une part intrinsèquement approximative ;

- d'autre part étroitement liée aux notions de niveau moyen.

Ne respectant pas les critères de précision et de stabilité, il ne peut, en toute rigueur, constituer une référence exacte de hauteurs pour l'hydrographie ; mais une fois calculé, il peut servir à situer le zéro hydrographique qui sera ainsi « approximativement » au niveau des plus basses mers astronomiques.

Pour en savoir plus

Le zéro hydrographique

Référence- Simon B. (2007). La Marée - La marée océanique et côtière. Edition Institut océanographique, 434pp.

Le zéro hydrographique est défini en France comme étant « le niveau de la plus basse des basses mers astronomiques ».

En un lieu donné, dans les zones placées sous la responsabilité de la France, les hydrographes se sont toujours efforcés de choisir le zéro hydrographique de telle façon que la hauteur d'eau disponible pour le navigateur soit toujours au moins égale à la profondeur portée sur les cartes.

Exploitées à partir de 1838 par Beautemps-Baupré, coordonnées par le Service Hydrographique de la Marine et publiées dans le Pilote français, les observations ont permis d'établir dans nos ports la situation des zéros de réduction des sondes.

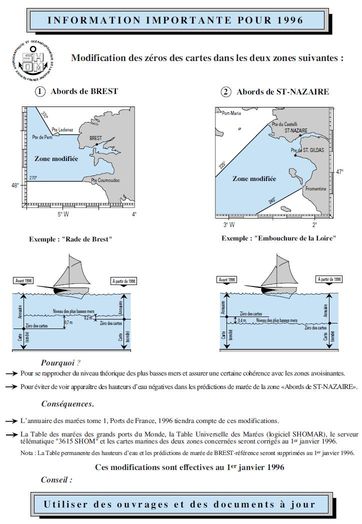

Ces zéros, définis anciennement, sont toujours actuellement adoptés pour les cartes marines françaises sauf pour certaines zones :

abords de Brest et de Saint-Nazaire ;

golfe du Morbihan

pour lesquels respectivement au 1er janvier 1996 et au 1er janvier 2003 des corrections ont été apportées pour corriger des écarts importants entre le niveau des plus basses mers astronomiques et le zéro hydrographique historique.

|

| Plaquette d'information parue en 2005 pour expliquer la modification du zéro hydrograpique aux abords de Brest et aux abords de Saint-Nazaire |

Le zéro hydrographique est le niveau de référence commun aux cartes marine et aux annuaires de marée, à partir duquel sont comptées d'une part les profondeurs portées sur les cartes et d'autre part les hauteurs d'eau résultants des calculs de marées.

|

| Informations compléments apportées à l'échelle de marée : zéro des sondes confondu avec le zéro de l'échelle des marées (Crédits SHOM DMGS/IES, 2011 |

Caractéristiques

Ce niveau présente deux caractéristiques fondamentales :

- Il est défini en fonction de critères marégraphiques visant la meilleure sécurité possible pour la navigation : c'est une estimation du niveau des plus basses mers astronomiques possible, selon les recommandations de l'OHI (Organisation hydrographique internationale)

- Il est coté dans un référentiel terrestre, soit (traditionnellement) par rapport à un repère matériel stable situé à proximité d'un marégraphe terrestre, soit (désormais) par rapport à une surface de référence, de manière à assurer sa conservation sur le long terme et à permettre ainsi d'utiliser avec cohérence des levés effectués à des époques différentes. Cette surface devra être rapportée à un système de référence internationale tel l'ITRF (International Terrestrial Reference Frame).

À proximité des stations marégraphiques côtières, ces deux problèmes sont résolus grâce à l'analyse des observations et à la possibilité de coter celles-ci par rapport à des repères implantés à proximité des marégraphes, repères eux-mêmes cotés dans des réseaux de nivellement terrestre.

|

| observatoire marégraphique de Fos-sur-Mer avec repères de nivellement (Crédits SHOM, DMGS/IES, avril 2010) |

Le zéro hydrographique doit répondre aux critères de qualité requis pour tout référentiel, à savoir :

- précision ;

- accessibilité ;

- stabilité.

Précision du zéro hydrographique

La notion de précision comporte deux aspects :

- Précision résultant de la conformité plus au ou moins bonne à la définition (plus basse mer) ;

- Précision de la cotation dans un repère.

Precision du zéro hydrographique par rapport à la définition

La définition du zéro hydrographique comporte un côté arbitraire, qui permet une certaine liberté comme en témoigne la diversité des définitions encore en usage. Le fait d'adopter le niveau des plus basses mers est essentiellement une facilité permettant au navigateur de déterminer aisément à partir de quelle sonde portée sur la carte il est nécessaire de prendre en compte la marée, mais la précision de la détermination du zéro hydrographique par rapport au niveau des plus basses mers, n'est pas un critère fondamental : on pourra accepter que les sondes soient rapportées « approximativement » au niveau des plus basses mers, comme cela est d'ailleurs mentionné très souvent sur les cartes marines.

Précision de la cotation du zéro hydrographique dans un repère

Le deuxième aspect de la notion de précision est relatif au repérage du zéro hydrographique. Une fois adopté, il doit en effet être côté dans un repère stable et accessible. Cette opération est très importante, car le zéro hydrographique devant acquérir le statut de référence verticale, sa qualité principale doit être la stabilité. Pour les observatoires côtiers, la cotation par rapport aux repère doit être effectuée avec le plus grand soin, afin qu'elle ne soit pas à la merci d'une remise en cause par des opérations de nivellement successives. Une précision de l'ordre du millimètre doit être recherchée. Cette précision est évidemment inutile pour la navigation maritime, mais elle est fondamentale pour évaluer la stabilité des repères et pour certaines études relatives notamment à l'évolution du niveau des mers.

Accessibilité du zéro hydrographique

Accessibilité de la référence verticale grâce à la méthode traditionnelle

Au cours des sondages hydrographiques réalisés de manière classiques, les deux surfaces directement accessibles sont la surface et le fond. Le fond peut être utilisé, mais très marginalement pour retrouver la cote du zéro hydrographique à proximité d'un marégraphe dont les repères de nivellement ont disparu. En pratique, pour les levés traditionnels, la seule référence accessible est la surface, qui présente évidemment l'inconvénient de ne pas être stable, ce qui ne peut lui conférer qu'un statut de référence provisoire.

La procédure utilisée classiquement est fondée sur la méthode des concordances qui modélise la correspondance entre les marées de deux points voisins par des régressions linéaires. Elle peut être également comprise comme un nivellement géométrique effectué par l'intermédiaire du niveau de la mer afin de rapporter les hauteurs d'eau aux seuls repères connus qui sont généralement implantés sur la côte à proximité des marégraphes. Il s'agit en fait de situer le zéro hydrographique par rapport à la surface de la mer, à l'endroit et à l'instant de la mesure, à l'aide des constantes harmoniques issues d'un modèle de marée et du décalage supposé constant dans l'espace entre le niveau moyen nominal et le niveau moyen instantané.

Accessibilité du zéro hydrographique grâce aux techniques spatiales

Les techniques spatiales apportent une solution différente au problème d'accessibilité du zéro hydrographique pour la réduction des sondes par exemple.

Repère terrestre

En premier lieu, il est possible de coter précisément le fond de la mer dans un repère terrestre sans passer par l'intermédiaire du niveau de la mer et donc sans modèle de marée du milieu liquide. C'est donc une cotation absolue et pérenne, et c'est l'un des grands avantages de ces techniques. Il n'est pas possible aujourd'hui d'effectuer cette cotation en temps réel dans un repère mondial (ITRS par exemple), mais il possible au voisinage d'une station de références terrestre et de se placer avec précision par rapport à cette station de référence.

Pour être précis, il faut aussi tenir compte des mouvements du socle, qu'on peut considérer comme identique dans une zone de quelques dizaine de kilomètres pour la marée terrestre, mais pas pour les flexions du socle provoquées par la surcharge océanique, où l'on a déjà observé des gradients de l'ordre du cm pour 10 km3. Contrairement à la méthode traditionnelle où le modèle de marée (calé sur des observations à la côte et en mers qui englobent à la fois des mouvement de la surface marine et de ceux du fond) compense aussi les mouvements du socle, la méthode spatiale, même dans certaines zones limitées, doit tenir compte de ceux-ci pour conserver la précision.

Surface moyenne océanique

Il est également possible de positionner précisément dans un repère géodésique (ellipsoïde) la surface moyenne océanique (SMO) obtenue par altimétrie.Topex-Poséidon et les satellites Jasons ont déjà permis d'obtenir des résultats satisfaisants. La précision se dégrade près des côtes du fait de la faible résolution (10km) et de la prise en compte inopportune de portions de terre dans les calculs ; mais il est possible d'y remédier en tirant parti des observations de marée effectuées à la côte et de leur rattachement à un système géodésiques précis. Comme pour la méthode traditionnelle, la détermination du zéro hydrographique doit se faire également, dans les référentiels actuels qui restent locaux (zones de marée), par l'intermédiaire du niveau moyen nominal. Elle consiste à corriger la SMO des écarts entre le niveau moyen calculé au marégraphe de référence pendant la période de mesures altimétriques et le niveau moyen nominal et à appliquer les résultats de la modélisation de la marée pour positionner le zéro hydrographique en tout point de la zone de marée. Connaissant la cote ellipsoïdale de la SMO, on en déduit la cote ellipsoïdale du zéro hydrographique. La référence fondamentale est toujours le zéro hydrographique au port de référence.

Stabilité du zéro hydrographique

La notion de stabilité d'un repère, nécessite la réponse à la question suivante : stabilité par rapport à quoi ? Cela dépend généralement du problème à résoudre : pour la marégraphie, le critère de stabilité est tel que les valeurs de hauteur d'eau ne puissent pas être remises en cause par des réalisations successives de la référence. Cela concerne notamment la stabilité der repère matériels dont la cote par rapport au zéro hydrographique est déterminer avec précision.

Une excellente précision dans le positionnement du niveau des plus basses mers n'est pas requise, mais une fois fixée, la cote du zéro hydrographique définit celui-ci très précisément et, sauf accident exceptionnel, définitivement, indépendamment d'une détermination ultérieure éventuellement plus précise du niveau des plus basses mers

Accessibilité du zéro hydrographique par méthodes traditionnelles

Le niveau moyen nominal a acquis, au cours des procédures de positionnement du zéro hydrographique selon les techniques traditionnelles, le statut de référence verticale. Son accessibilité au large est assurée par l'intermédiaire d'un modèle qui permet de calculer sa cote par rapport à la surface libre au lieu et à l'instant du sondage.

Stabilité pour la réduction des sondages

La question de la stabilité du niveau moyen nominal choisi comme référence verticale, ne se pose pas en termes de précision de sa cotation par rapport à la surface libre (qui se traduit en fait par une incertitude sur les sondes réduites), mais en termes de pertinence du choix de cette surface de référence pour résoudre le problème de réduction des sondages. Pour les observatoires côtiers, la référence verticale est matérialisée par les repères du marégraphe. Ce chois est pertinent car leurs mouvements verticaux éventuels devraient être proches de ceux affectant les zones côtières voisines. C'est le cas également pour le niveau moyen nominal, dont la cote par rapport à des repères côtiers est fixe.

En raison des procédures de réduction, les mouvements verticaux éventuels du marégraphe ont une incidence sur la stabilité de la référence verticale pour les points éloignés où les mouvements verticaux du socle terrestre peuvent ne pas être identiques à ceux du marégraphe. Ce problème ne peut être résolu correctement que par la prise en compte du positionnement géodésique de marégraphes côtiers entourant la zone de sondage et par la modélisation des éventuels mouvements, au large comme à terre. Enfin, dans l'utilisation des marégraphes immergés, une difficulté autre relative à la stabilité provient d'une possible évolution lente, non décelée pendant la période des mesures, de la pente moyenne du plan d'eau entre la zone du sondage et le port de référence. Les systèmes de modélisation côtière des effets (couplés) météorologiques et océanographiques devraient permettre de quantifier cette pente.

Stabilité pour la prédiction de la marée

Le but final est le besoin du navigateur qui n'a le plus souvent à sa disposition qu'une prédiction de marée rapportée au niveau moyen nominal et non au niveau moyen instantané. La « correction de baromètre inverse » préconisée dans les annuaires des marées permet d'améliorer la précision, mais il serait préférable de disposer de la valeur de δh (écart entre le niveau moyen instantané et le niveau moyen nominal) mesurée au marégraphe, ce que pratiquent les services de pilotages de certains ports.

Accéssibilité du zéro hydrographique grâce aux techniques spatiales

Les critères de stabilités et de précision amènent à préférer l'ITRS au WGS 84 pour les références issues des techniques spatiales. Pour positionner le zéro hydrographique, il est encore nécessaire de recourir à un niveau moyen nominal, local et étendu par l'intermédiaire de la Surface Moyenne Océanique (SMO), translatée pour s'ajuster au niveau moyen nominal au port de référence) tant que les zones de marée actuelles seront en vigueur, SMO (établie sur une longue période « bien choisie ») lorsque l'on évoluera vers un zéro hydrographique continu généralisé. Mais le niveau moyen nominal perd alors son statut de référence, car après qu'on l'aura utilisé pour situer dans le repère « ellipsoïdal » le niveau des plus basses mers, celui-ci acquiert le statut de zéro hydrographique dont la cote ellipsoïdale peut être fixée définitivement, ce qui résout le problème de la stabilité de la référence. Mais la question de la pertinence du choix de la référence ellipsoïdale se pose, car à la différence du niveau moyen nominal, qui s'appuie sur les repères côtiers, l'ellipsoïde est indépendant des mouvements verticaux des repères terrestres qui, s'ils existent, peuvent induire des variations des valeurs des sondes. L'utilisation de cette technique doit s'accompagner, si nécessaire, d'une surveillance géodésique des mouvement verticaux des repères des marégraphes proches (qui doit être prise en compte dans les diverses relations de l'ITRS) et de la modélisation des mouvements du socle.

Pour en savoir plus

- Zéro hydrographique

- Réduction des sondages - Bathymétrie

- Prédiction de la marée

- Projet Bathyelli

Référence

Simon B. (2007). La Marée - La marée océanique et côtière. Edition Institut océanographique, 434pp.

Depuis 1996, l'Organisation Hydrographique Internationale (OHI) recommande, pour harmoniser les cartes marines, l'utilisation du niveau des plus basses mers astronomiques (PBMA) c'est-à-dire la norme utilisée en France depuis deux siècles.

Jusqu'alors, diverses autres définitions du zéro des cartes étaient utilisées par plusieurs services hydrographiques étrangers comme le niveau des basses mers inférieures moyennes ; les basses mers moyennes de vive-eau ; la moyenne des plus basses mers de vive-eau de chaque mois ; la moyenne des plus basses mers de vive-eau se produisant tous les six mois ; le niveau moyen diminué de la somme des amplitudes des quatre principales composantes de la marée ; ...

Le niveau moyen de la mer

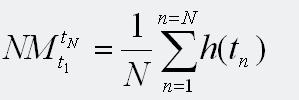

Le terme de « niveau moyen » de la mer est ambigu. Il renvoie en effet intuitivement à une grande supposée constante. Or elle est fondamentalement variable puisqu'elle dépend de la période pour laquelle elle a été calculée. S'il s'agit effectivement d'une moyenne, elle est obtenue à l'aide de la formule suivante où t1 et tN sont les dates de début et la fin des observation et h (tn) la hauteur mesurée du niveau de la mer à l'instant tn, l'origine des mesures de hauteur étant fixe et l'intervalle de temps entre les mesures étant généralement constant et petit devant l'intervalle entre pleines et basses mers successives.

|

En pratique, dans les exposés relatifs à la marée, l'appellation « niveau moyen » n'est pas attribuée à la stricte moyenne des niveau observés, mais au résultat d'un filtrage numérique (dont la moyenne n'est qu'un cas particulier)

Le niveau moyen instantané

Le « niveau moyen instantané » selon un usage établis est le résultat d'une opération consistant à retrancher la marée astronomique des hauteurs mesurées.

Le niveau moyen instantané peut, à des fins statistiques, êtres considéré comme une variable aléatoire qui serait la hauteur de la surface libre en l'absence d'oscillations périodique dues aux effets astronomiques. La moyenne des N niveaux moyens instantanés donne un résultat plus juste que la simple moyenne des hauteurs car elle minimise les résidus des composantes périodiques, lesquels sont faibles de toute façons sur des périodes longues ; c'est donc généralement à partir du niveau moyen instantané que l'on calcule le niveau moyen de la mer sur de longues périodes. La difficulté vient du fait que, quelle que soit l'échelle de temps, même assez longue (quelques années), cette variable aléatoire n'est pas stationnaire car la moyenne dépend de l'échantillon considéré.

Le niveau moyen (qui devrait être accompagné au moins des dates de début et de fin de la méthode de calcul) et le niveau moyen instantané rapportés à un référentiel terrestre, sont fonction du temps. Cette variabilité ne permet pas de conférer à l'un d'eux le statut de référence verticale, car l'un des critères fondamentaux, la stabilité, n'est pas respecté.

Le niveau moyen nominal

Pour les prévisions de marée, on utilise le niveau moyen calculé sur la plus longue période possible que l'on fige par rapport à la terre et aux référentiels terrestres. Ce niveau est appelé « niveau moyen nominal ». Ce calcul est réalisé pour les sites où les observations de marée sont de longue durée, si possible de plusieurs années. Ces sites seront appelés par la suite ports de référence.

La surface moyenne océanique

La surface moyenne océanique (SMO) est calculée à l'aide des mesures altimétriques de satellites. La hauteur ellipsoïdale de la surface de la mer est moyennée en chaque point de la trace (après diverses corrections destinées notamment à éliminer la marée astronomique Après interpolation pour combler les zones non couvertes entre les traces, le résultat se présente sous la forme d'une surface moyenne, représentative du niveau moyen en chaque point (avec la résolution permise par les écarts entre les traces des satellites) pendant la période d'observation.

On ne sait pas aujourd'hui mesurer la SMO près des cotes pas satellite, et la résolution est inférieure à 20 kilomètres, ce qui limite encore son emploi en hydrographie.

Pour en savoir plus

Consortium SOERE SONEL

Référence

Simon B. (2007). La Marée - La marée océanique et côtière. Edition Institut océanographique, 434pp.

Les observations continues effectuées à Marseille depuis 1885 ont montré que l’écart entre le niveau moyen de la mer et le repère fondamental du réseau de nivellementlien interne français allait en diminuant. Ceci pouvait être interprété de plusieurs façons : soit cette diminution mettait en évidence un exhaussement du niveau de la mer, soit elle montrait un tassement du Marégraphelien interne de Marseille ou de son substrat, soit encore elle était due à une combinaison des deux phénomènes.

Les bâtiments du Marégraphelien interne étant établis sur des rochers offrant a priori de bonnes garanties de stabilité, et les différents nivellements exécutés au cours des ans n’ayant montré aucun mouvement local, de nombreux auteurs avaient déjà conclu à un exhaussement du niveau de la mer.

Les moyens modernes d’observation confirment cette hypothèse. Les dix années d’observation GPS permanentes permettent d’abord d’écarter l’hypothèse d’un tassement du Marégraphelien interne de Marseille ou du socle sur lequel il est construit entre 1998 et aujourd’hui. Des nivellements d’ampleur régionale (plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres) apportent aussi de nouveaux éléments de réflexion.

Les résultats les plus récents permettent d’estimer à 18 cm la hausse du niveau moyen de la mer à Marseille depuis la fin du dix-neuvième siècle. Ils permettent également d’estimer la dénivelée entre le niveau moyen de la Méditerranée et le niveau moyen océanique : la surface méditerranéenne serait (du moins à Marseille) environ 15 cm plus basse que la surface océanique.

Un géoïde est une surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre.

Géoïde du nivellement terrestre

Un géoïde est déterminé à terre par nivellement géométrique en utilisant aussi les mesures de gravimétrie ; les repères de nivellement des marégraphes sont, si possible, rapportés à un géoïde, en pratique la surface de référence du nivellement terrestre, que nous appellerons ici « géoïde du nivellement terrestre ».

Géoïde marin

En mer, le même géoïde peut être prolongé à l'aide de mesures gravimétriques. Un argument important pour l'utilisation d'un géoïde en tant que référence pour la marée est le fait que la référence verticale des modèles mathématiques utilisés pour simuler la dynamique des océans est une équipotentielle du champ de pesanteur. En tout point la verticale locale est perpendiculaire au géoïde.

Une erreur très courante consiste à le confondre avec la SMO. Ces deux surfaces doivent en effet être distinguées car la SMO est, par rapport au géoïde, affectée par des phénomènes, qualifiés ici de « météorologiques et océaniques ». On peut citer la circulation générale océanique ‘Ainsi à une latitude de 45°, un courant de 1m/s sur 10km de large crée une dénivelée de 10cm perpendiculairement au courant), la répartition moyenne des densités, les gradients de pression atmosphérique et les effets non linéaires de la propagation de la marée dans les zones de petits fonds. À eux seuls, les effets non linéaires sont, par exemple en Manche, responsables d'écarts pouvant atteindre une dizaine de centimètres. Le géoïde à prendre comme surface initiale des modèles de simulation est également différent du géoïde du nivellement terrestre : le géoïde en mer est une équipotentielle du champ de pesanteur qui correspondrait sensiblement à la surface d'un océan homogène au repos de densité égale à la densité moyenne de l'océan à l'instant initial, soumis à une atmosphère elle-même homogène au repos. Nous l'appellerons « géoïde marin ». Le géoïde marin n'est pas très éloigné de dans sa détermination pratique du géoïde du nivellement terrestre qui est habituellement mesuré à une époque ancienne et en un point éloigné. Il ne coïncide cependant pas avec lui (ne serait-ce qu'en raison de l'évolution séculaire du niveau des mers) et les écarts, qui ne sont pas mesurables aujourd'hui avec précision, pourraient atteindre plusieurs dizaines de centimètres, ce qui est trop pour l'hydrographie et pour l'étude de la circulation océanique.

Pour en savoir plus

- Niveau moyen de la mer, niveau moyen instantané, niveau moyen nominal, surface moyenne océanique

Référence

- Simon B. (2007). La Marée - La marée océanique et côtière. Edition Institut océanographique, 434pp.

Un ellipsoïde de référence est une surface mathématique définissant un système géodésique à partir des positions relatives de points situés à la surface de la terre. La stabilité de cette référence, comme de toute autre référence géodésique, dépend du nombre et de la répartition géographique des points servant à la définir ainsi que la diversité des techniques utilisées pour les localiser. L'intérêt de l'ellipsoïde est qu'il est une référence commode notamment pour certaines techniques spatiales, et en particulier en altimétrie.

L'International Terrestrial Reference Frame (ITRF)

Selon les recommandations de l'UGGI et de l'AIG de 1991, l'International Terrestrial Referece System (ITRS) réalisé avec, l'International Terrestrial Referece Frame (ITRF) devrait être utilisé pour toute application qui requiert une précision meilleure que le mètre.

WGS84 versus ITRF

Bien que le WGS84, système de référence du GPS, soit plus populaire, cette recommandation est toujours valable car l'ITRS est réalisé à partir d'une couverture géographique très dense de plusieurs centaines de points, contre seulement un vingtaine pour le WGS84, et à l'aide de différentes techniques (VLBI, SLR, GPS, Doris), contre une seule pour le WGS84 (GPS). En pratique, les réalisations des deux systèmes sont assez proches, mais l'ITRS est, sur le plan conceptuel, indépendant de la technique et toute technique nouvelle ayant fait ses preuves peut y contribuer. En particulier, il ne faut pas négliger les évolutions futures et l'apparition de nouveaux systèmes de positionnement (Galileo,…). Un autre argument (s'il en était besoin) est constitué par le fait que l'ITRS est maintenu et amélioré par la communauté internationale et ne dépend donc ni d'un organisme ni d'un pays mais d'une association scientifique international, l'AIG (International Association of Geodesy). Qui lui apporte son label qualité scientifique.

Pour en savoir plus

- ITRF

- Projet Bathyelli

Référence

- Simon B. (2007). La Marée - La marée océanique et côtière. Edition Institut océanographique, 434pp.

Niveau moyen de la mer à Marseille

Tout d'abord « le niveau moyen de la mer à Marseille » à la fin du XIXe siècle définit la référence pour un zéro officialisé le 13 janvier 1860 appelé « zéro Bourdaloué » ou zéro du Repère fondamental français du Nivellement.

Il a été transporté par nivellement géométrique (niveau à bulle) pour le nivellement général de la France. De 1857 à 1970, trois réseaux de nivellement se sont succédés : les réseaux Bourdaloué, Lallemand et IGN 69.

|

| Repère fondamental scellé dans la cave de l'observatoire marégraphique à Marseille (Crédits SHOM, Nicolas Pouvreau, juin 2004) |

L'altitude du repère fondamental a été fixée par la moyenne des observations marégraphiques réalisées à Marseille entre 1885 et 1897. Le repère fondamental est un rivet de platinium scellé dans le bâtiment abritant toujours le marégraphe totalisateur à l'Anse Calvo.

BathyElli

Le produit « BathyElli ZH/ell v2.0 » contient la réalisation surfacique de la hauteur ellipsoïdale de la référence verticale maritime Zéro Hydrographique. Cette réalisation correspond au zéro hydrographique de chaque zone de marée à la date de référence du 1er janvier 2000.

Les réalisations du « Zéro Hydrographique » fournies par les surfaces BathyElli ZH et les réalisations du « Zéro Hydrographique » fournies par le RAM étant produites de manières différentes, des écarts de l’ordre de 15 cm sont possibles. Il est important lors de l’utilisation de l’une de ces réalisations de bien préciser celle qui est employée. Les réalisations du « Zéro Hydrographique » fournie par les surfaces BathyElli ZH consistent, pour chaque zone de marée, à propager la définition du zéro hydrographique depuis le port de référence vers tous les points de la zone en utilisant un modèle de marée et une équation de concordance. L’ouvrage « Références Altimétriques Maritimes » (RAM) publié par le Shom, réalise également le « Zéro Hydrographique » en définissant, pour chaque observatoire de marée, une cote du zéro hydrographique de ce port par rapport à un repère fondamental. La cote pour un observatoire secondaire est obtenue en utilisant une droite de concordance basée sur des observations simultanées au port de référence et au port secondaire.

Pour en savoir plus

- Programme national GRGS

- Programme Bathyelli

- Changement du zéro dans le golfe du Morbihan. La lettre du SHOM numéro 25, décembre 2008 pp 12-13

- Portail de l'IGN, l'histoire de l'observatoire de Marseille

- Application marégraphique : la bathymétrie

Références

Wöppelmann G., S. Allain, P. Bahurel, S. Lannuzel et B. Simon (2011). Zéro hydrographique : vers une détermination globale. Annales hydrographiques 2011, 6ème série, volume 8, n° 777, ISSN : 0373-3629.

La Marée - La marée océanique et côtière - Bernard Simon. Editeur Institut océanographique, 2007, 434pp.