Présentation du projet de reconstruction

Le niveau de la mer est observé en France depuis le XVIIe siècle, mais de façon discontinue et ponctuelle. Depuis le milieu du XIXe siècle, sous l’impulsion de la création du premier réseau marégraphique par l’ingénieur hydrographe Chazallon, ces mesures sont prises d’une manière plus régulière et continue. En France, des nombreux enregistrements marégraphiques de stations réparties sur toutes les côtes du pays (Manche, Atlantique et Méditerranée) sur une période de plusieurs dizaines/centaines d’années, reposent encore dans les archives en format papier. L’équipe de « data archaeology » du Shom s’intéresse à la valorisation de ces données de niveau de mer en format papier afin de les raccorder aux séries numériques existantes qui pourraient alimenter plusieurs études, dont notamment des études sur l’évolution du niveau de la mer en lien avec le changement climatique.

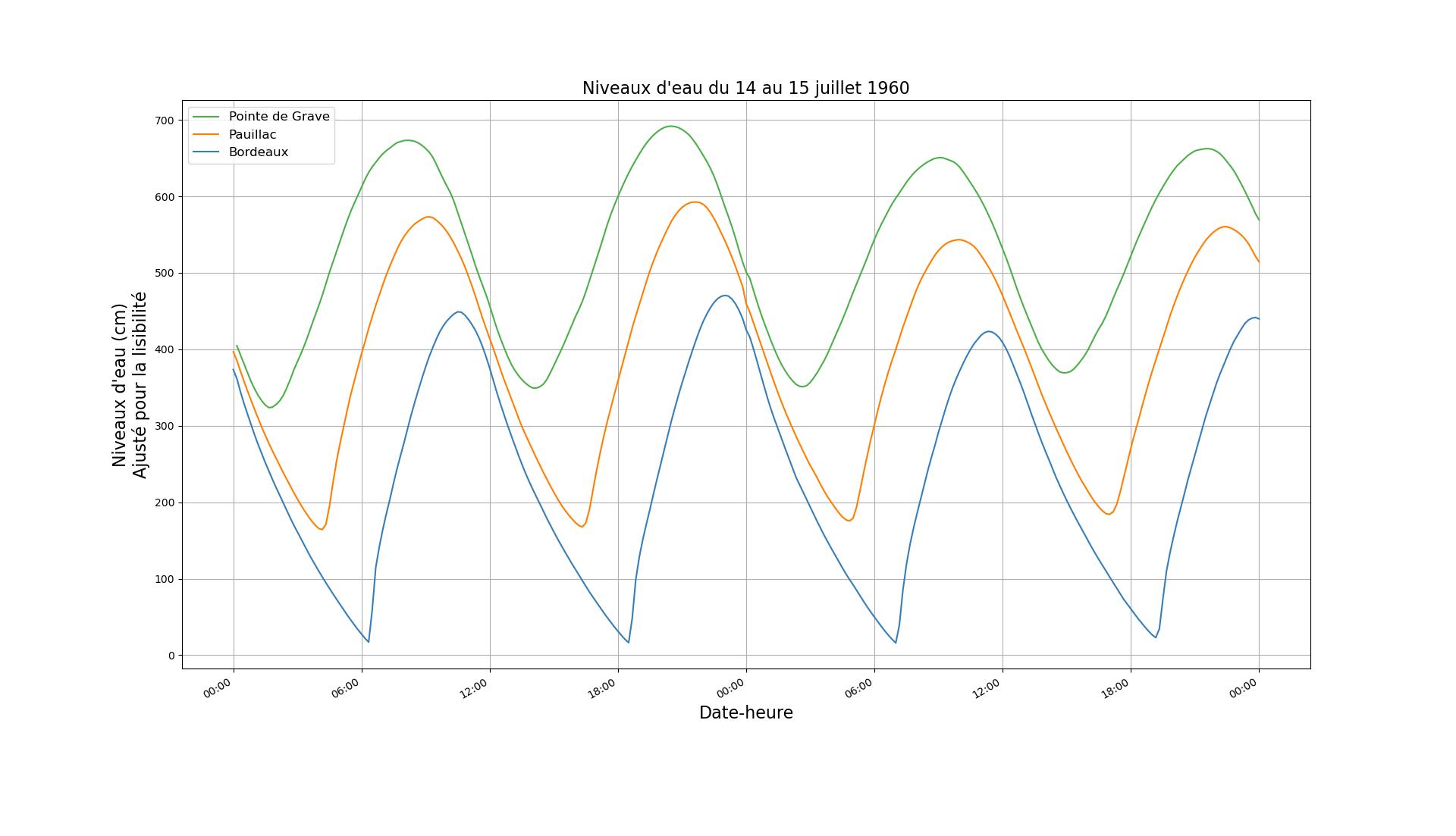

Le projet de la reconstruction des séries marégraphiques historiques de l’estuaire de la Gironde, financé par la DGPR (Direction Générale de Prévention des Risques) et le Shom et en collaboration avec le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), anciennement Port Autonome de Bordeaux (1924-2008) et Service Maritime de la Gironde antérieurement. Les trois stations traitées dans le cadre de projets sont situées à l’embouchure de la Gironde (Pointe de Grave/Port-Bloc), au milieu de l’estuaire (Pauillac) et en amont de l’estuaire (Bordeaux) (Figure 2). Ces stations ont été choisi pour deux raisons : disposer (i) d’une représentation spatiale de la marée sur tout l’estuaire et (ii) de longues séries temporelles reconstruites (~ 100 ans).

|  |

| Figure 1: La déformation de la marée entre la Pointe de Grave et Bordeaux. | Figure 2: Localisation des trois stations marégraphiques en cours de reconstruction dans l'estuaire de la Gironde. |

Objectifs

L’objectif de ce projet est de « sauvegarder » des observations de niveau de mer du passé, afin analyser l’évolution de niveau moyen pendant une siècle et d’étudier l’influence des rivières sur la marée, surtout en période de crues. En effet, la Gironde est sous influence du débit des rivières de la Garonne et de la Dordogne, visible surtout en amont de la Gironde. Elle résulte en une marée descendante déformée/retardée aux stations les plus proches en amont, comme à Bordeaux sur la Garonne, comparée à la marée à la Pointe de Grave, à l’embouchure de la Gironde, où il n’y a quasiment plus d’influence fluviale (Figure 1).

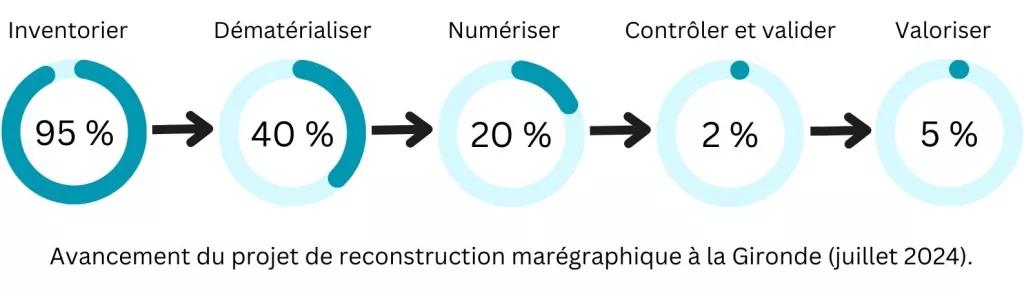

La reconstruction des données marégraphiques historiques comprend plusieurs actions qui sont actuellement dans des différentes phases de réalisation (Figure 3) :

- Recherche et inventaire des données existantes (marégraphiques et contextuelles) aux centres d’archives ;

- Dématérialisation des données en format papier et numérisation des mesures de niveau de mer ;

- Contrôle et validation de la série numérique (mise en cohérence temporelle et verticale) ; et

- Exploitation et valorisation de la série.

Centres d'archives

Une vaste partie de documents historiques – des marégrammes, des registres et des données contextuelles – qui sont intéressants pour la reconstruction de la Gironde, sont issue des archives du GPMB (Grand Port Maritime de Bordeaux) (Tableau 1). D’autres documents ont été trouvé dans les archives du Shom, dans les Archives Départementales de la Gironde (AD33), les Archives Départementales du Nord (AD59), les Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD64), les archives municipales de Dunkerque, les archives d’IGN, les archives du Service Historique de la Défense (SHD) à Rochefort et Vincennes ainsi qu’à l’Académie des Sciences à Paris. La plupart des marégrammes et des registres de marée se trouvent au GMPB, au SHD Brest, au Shom et à l’IGN ; les autres centres d’archives contiennent surtout des données contextuelles (des lettres de correspondance, rapports, dessins, etc.) que l’on retrouve également aux archives du GPMB.

| Centre | N° de cotes | N° d'images | N° de documents | % docs total |

| GPMB | 39 | 3150 | 732 | 66,5 |

| AD 33 | 18 | 853 | 319 | 29,0 |

| IGN | 2 | 50 | 31 | 2,8 |

| SHD Brest | 7 | 834 | 14 | 1,3 |

| SHD Vincennes | 1 | 3 | 1 | 0,1 |

| AD 59 | 1 | 3 | 1 | 0,1 |

| AM Dunkerque | 1 | 22 | 1 | 0,1 |

| Académie des Sciences, Paris | 1 | 2 | 1 | 0,1 |

| Shom | 1 | 2 | 1 | 0,1 |

| Total | 71 | 4917 | 1101 | 100% |

En ce qui concerne les données contextuelles, plus de mille documents historiques (correspondant à environ 5000 images) ont été retranscrits. En parallèle de cette transcription, la dématérialisation d’une cinquantaine des boîtes de documents marégraphiques, incluant ~ 13 000 marégrammes ainsi que des documents contextuels, a été faite.

Les stations de la Gironde

Les stations qui ont été choisi pour la reconstruction de séries marégraphiques historiques sur la Gironde sont la Pointe de Grave, Pauillac et Bordeaux. En plus des marégrammes et registres de marée, les documents contextuels donnent des informations sur l’évolution spatio-temporelle des observatoires marégraphiques (la localisation de l’observatoire, le type d’appareil utilisé, l’entretien de l’observatoire, le positionnement des repères de nivellements, le zéro du marégraphe, les problèmes/casse potentiels, …). A ce jour, la majorité des documents identifiés concernent les marégraphes à la Pointe de Grave ; (très) peu d’information a été découvert sur les observatoires de Pauillac et Bordeaux.

La Pointe de Grave se situe à l’embouchure rive gauche de l’estuaire de la Gironde (étoile verte dans la Figure 2). La marée n’est quasiment pas sous l'influence fluviale et les pleines et basses mers se produisent deux fois selon un rythme « classique » d’une marée semi-diurne (Figure 1).

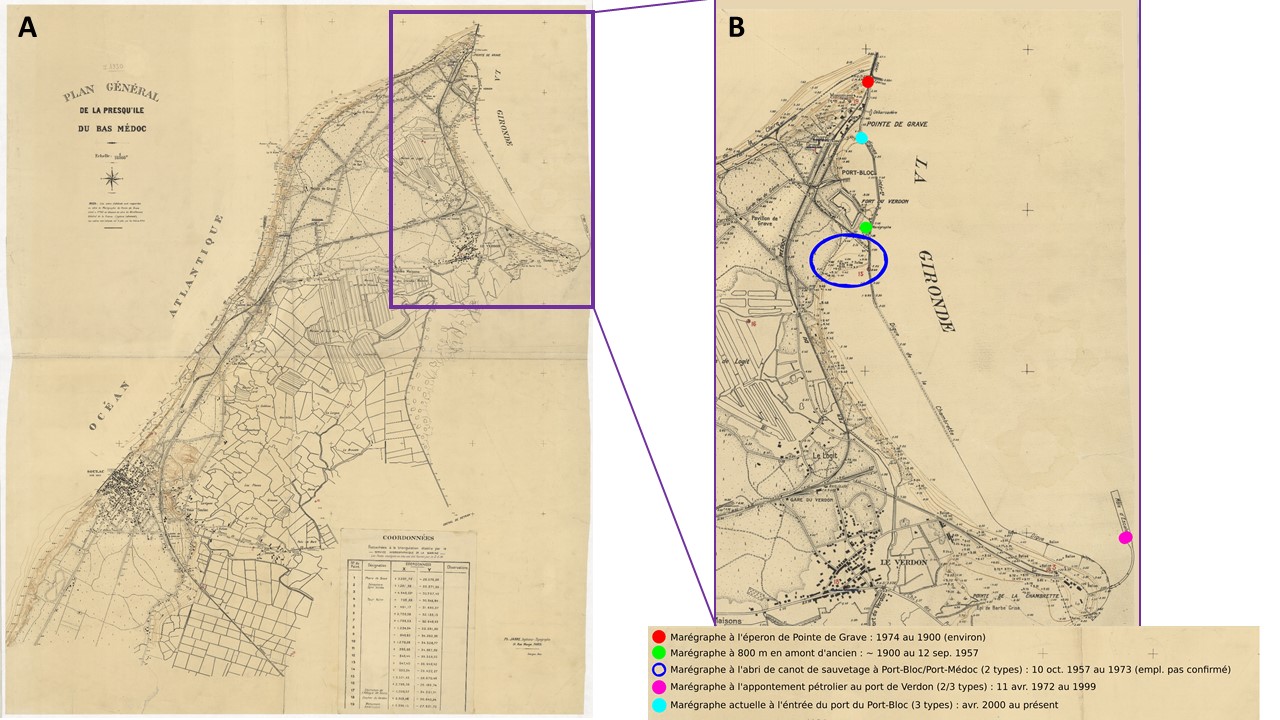

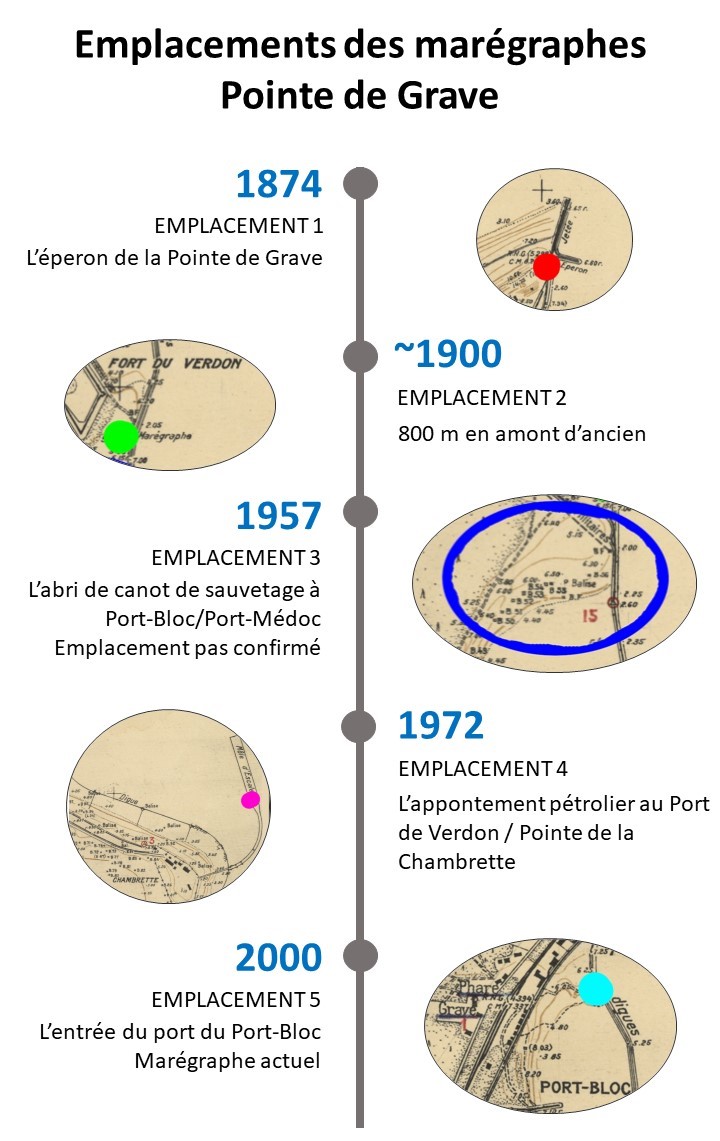

La particularité de ce site est la multitude des lieux d'implantation d'instruments marégraphique au cours du temps . À ce jour, il nous a été possible d’identifier quatre sites avec certitude, mais il y en aurait potentiellement un cinquième. Le plus ancien instrument a été déployé sur la jetée à la Pointe de Grave en 1874 (Figure 4 : point rouge). Ce marégraphe a été déplacé de 800 m plus en amont autour de 1900 (Figure 4 : point vert), l’ancien emplacement étant trop exposé à la houle et aux vagues. Cet observatoire marégraphique était opérationnel jusqu’au 12 septembre 1957 avant d'être déplacé à son tour, légèrement plus à l'amont, à l’abri de sauvetage à Port-Bloc, jusqu’en 1973. Cet endroit (indiqué par le cercle bleu foncé en Figure 4), ainsi que sa période de fonctionnement ne sont pas certains et doivent encore être confirmés, mais il est fort probable que le marégraphe était proche de la localisation de Port Médoc actuellement. Le 11 avril 1972, un marégraphe a été placé à l’appontement pétrolier au port de Verdon et ce cet observatoire a été opérationnel jusqu’en 1999 (Figure 4 : point magenta). Depuis 2000, l'observatoire marégraphique est déployé à l’entrée du port du Port-Bloc (Figure 4 : point bleu clair). La Figure 5 montre les différents emplacements des marégraphes de la Pointe de Grave dans une frise chronologique.

Les marégrammes (en majorité) et les registres correspondants à ces différents emplacements trouvés dans les archives du Shom, du GPMB et de l’IGN portent différents noms : Pointe de Grave, La Chambrette, Le Verdon et Port-Bloc. Pour l’instant, il n’est pas certain que les noms correspondent également aux différents emplacements des marégraphes. Il est bien possible que cela ne soit pas le cas : en effet nous avons identifié des marégrammes qui portent le nom « Point de Grave » dans les années 1960s et le marégraphe n’était plus placé à la Pointe de Grave à cette époque. Un autre exemple est « Le Verdon » ; plusieurs marégrammes des années 1940s portent ce nom, mais à ce jour nous n’avons aucune indication qu’un marégraphe était installé au Verdon (entre Port-Bloc et la Point de Chambrette). Durant l'étude, une attention particulière sera portée sur cette question de nommange. S'agit-il d'un abus de langage (erreur de nommage) ou y a-t-il réellement un marégraphe installé (temporellement) au Verdon durant la Seconde Guerre Mondiale ?

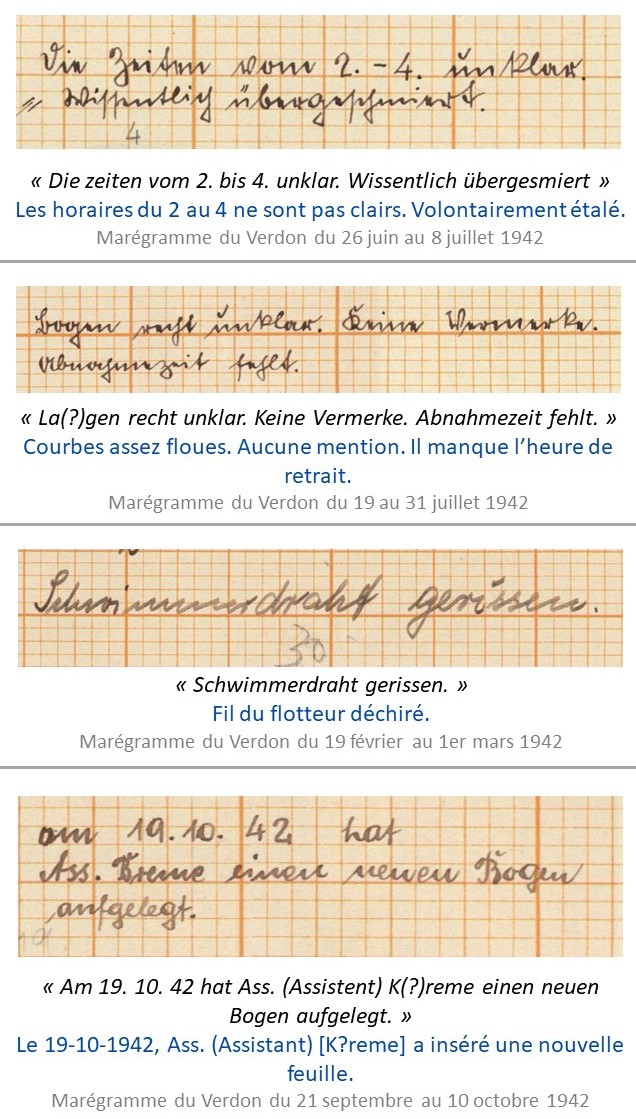

Détenir des mesures de hauteur de la mer durant la Seconde guerre mondiale serait un plus pour la complétude de la reconstruction de la série marégraphique car, sous réserve que ces données soient de bonnes qualité, elles permettraient de limiter les lacunes dans la série. Moins il y aura de lacune, plus fiables seront les analyses et exploitations des données réalisées par la suite. Néanmoins, le travail de validation de ces données est compliqué, car les informations mentionnées sur les marégrammes, très importantes pour la vérification et validation de la série, sont rédigés dans une écriture cursive d'usage à l'époque mais disparu aujourd'hui (Figure 6).

Le deuxième site marégraphique inclus dans la reconstruction des données marégraphiques historiques de la Gironde est celui de Pauillac situé sur la rive Gauche de la Gironde (Figure 1) environ à mi-distance de la confluence Dordogne – Garonne et l’estuaire. Le marégraphe à Pauillac a été installé en 1874 par le Service des Ponts et Chaussées, avec une mise en fonctionnement probablement à partir du 1er mai (Figure 7).

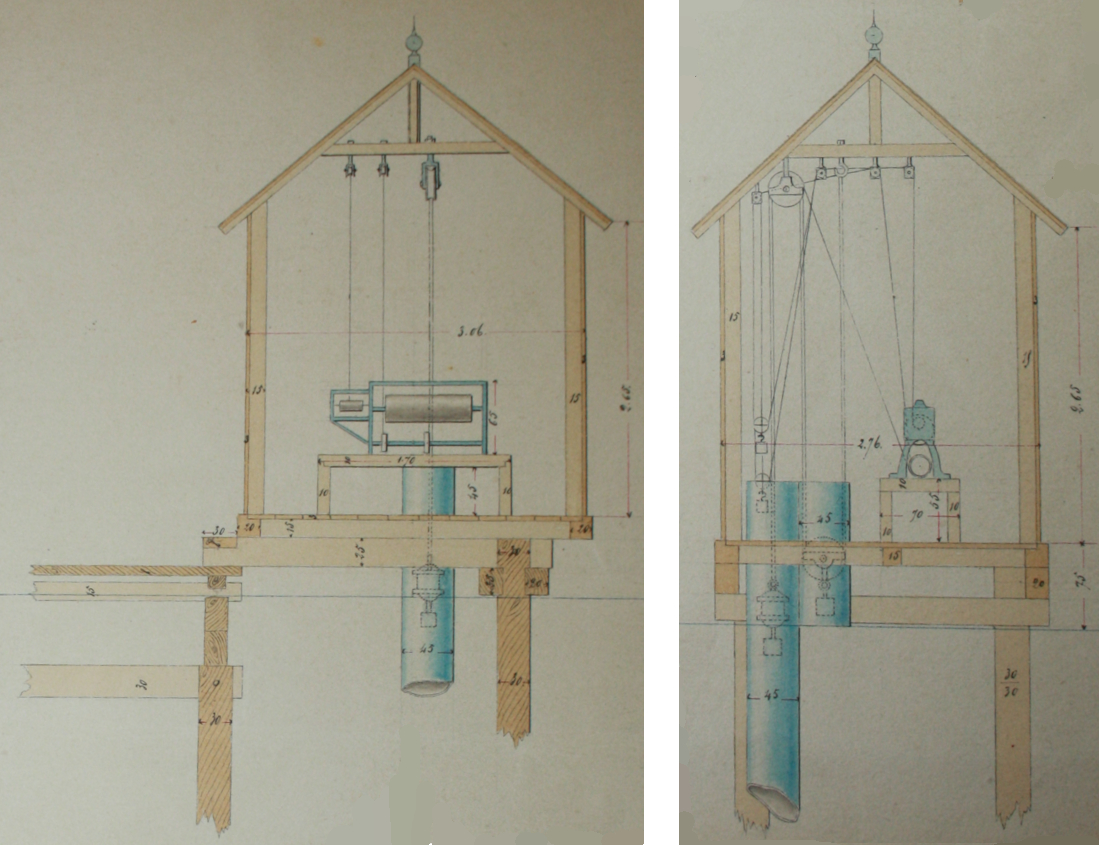

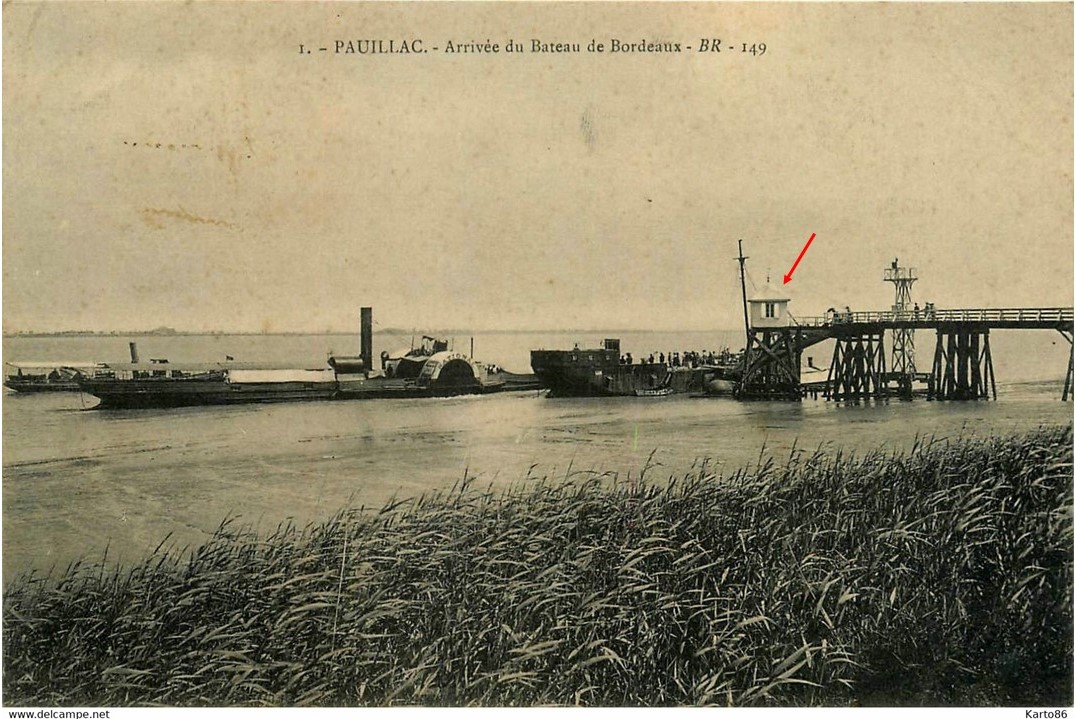

Le marégraphe a été installé dans une cabane sur un plateau reposant sur des pieux proches de l’appontement des bateaux à vapeur au niveau du Quai Albert Pichon (Figure 8). Ce dernier ponton a été construit en 1838 pour permettre l’embarquement sur les bateaux à vapeur, le moyen de transport à l’époque, notamment pour se rendre à Bordeaux. Le marégraphe actuel est plus en aval du Pauillac au niveau du quartier Trompeloup.

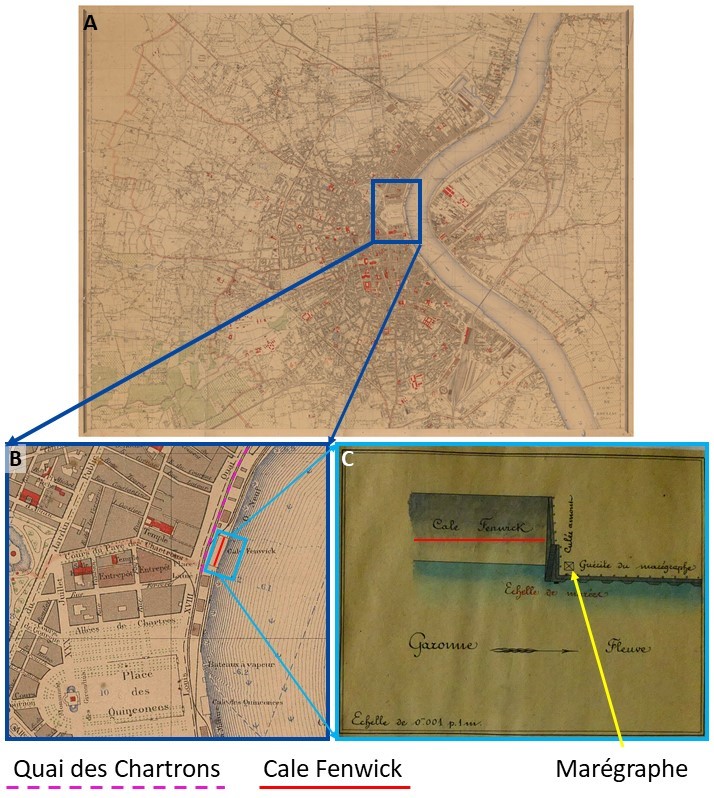

En l'état actuel, très peu de données ont été analysées pour Bordeaux, où un marégraphe a été installé en 1869 à l’extrémité amont du quai vertical des Chartrons, à la proximité de la cale Fenwick (Figure 9). Le marégraphe actuel est sur le ponton d’attente entre le Pont Jacques Chaban-Delmas et l’entrée du Bassin flot N° 1, à proximité de la Cité du Vin, plus en aval du précédent emplacement.

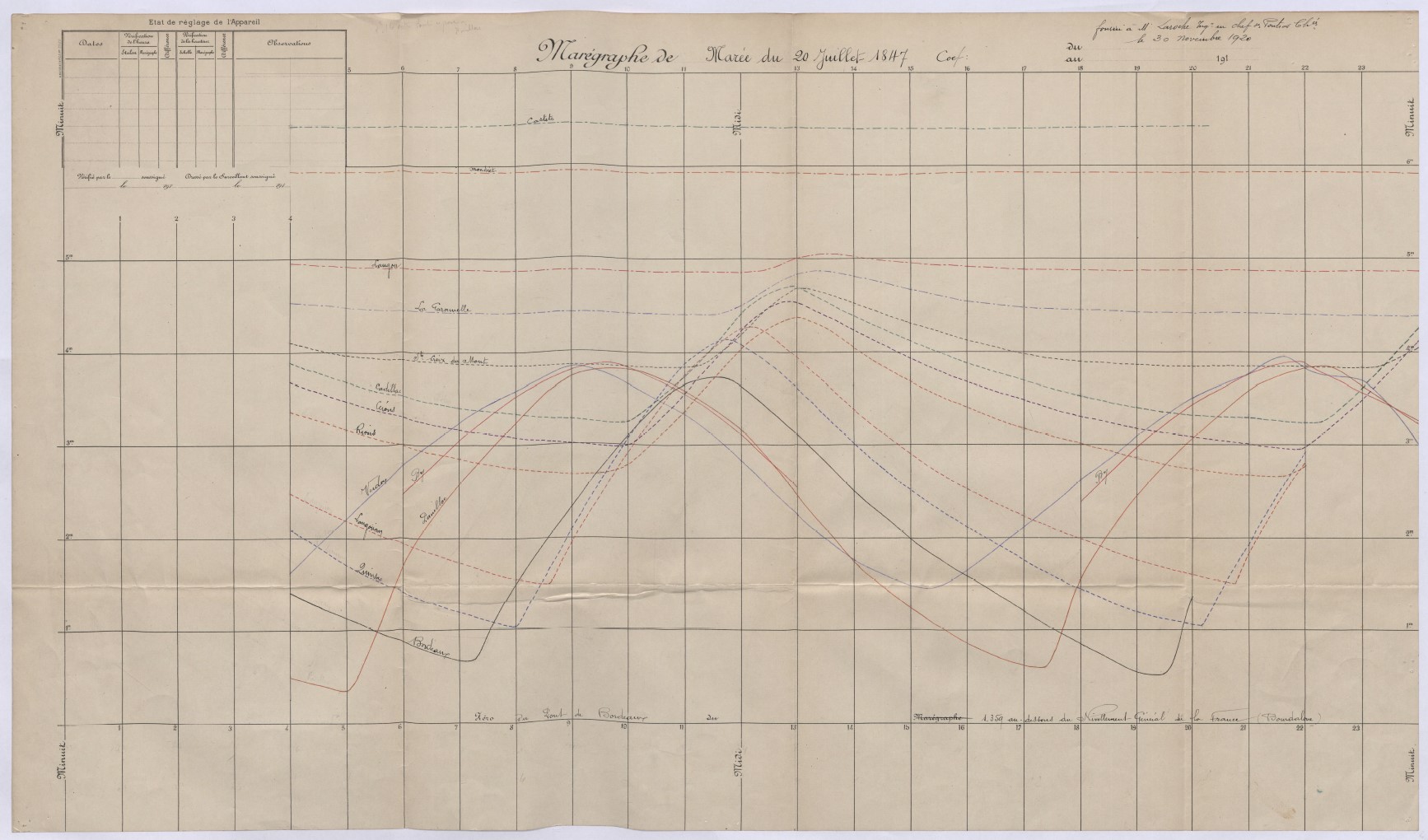

Les premières observations marégraphiques disponibles dans les archives de Bordeaux datent de la fin des années 1840s (Figure 10).

A découvrir également

-

Marégraphe de PORT-BLOC

Le port de Port-Bloc est équipé d'un marégraphe RONIM depuis avril 2000