Contexte

Le port d’Antsiranana, anciennement appelé Diego-Suarez, occupe une position stratégique à l’extrême nord de Madagascar, au cœur de la baie de Diego-Suarez, l’une des plus vastes baies naturelles au monde avec ses 156 kilomètres de rivages (figure 1). Cette situation géographique, à l’entrée du canal du Mozambique, proche des côtes africaines, de Mayotte, des Comores et des Seychelles, de l’île de la Réunion, a fait du site un point clé pour la navigation et la défense navale, notamment durant la période coloniale française. Le port a été développé dès 1885 comme base militaire, avant d’être reconverti en bassin de radoub en 1916, puis en infrastructure civile après le départ de la flotte française en 1973.

Le climat local est tropical, marqué par l’alternance des moussons (vents du nord-est en été austral et du sud-ouest en hiver), et la région est exposée chaque année à des cyclones tropicaux, ce qui accentue la variabilité des conditions côtières et la vulnérabilité des infrastructures littorales. Le régime de marée est semi-diurne à inégalité diurne, résultant de la combinaison des configurations astronomiques et hydrodynamiques locales.

Les observations marégraphiques disponibles

La série marégraphique d’Antsiranana débute en 1888, avec l’installation d’un marégraphe permanent en 1902, ce qui fait de ce site l’une des rares stations centenaires de l’hémisphère Sud et la plus ancienne de l’océan Indien occidental (figure 2). La rareté des séries longues dans cette région du globe rend la valorisation de ce patrimoine scientifique particulièrement importante, tant pour la compréhension des variations du niveau marin que pour la gestion des risques côtiers et la validation des modèles océaniques régionaux.

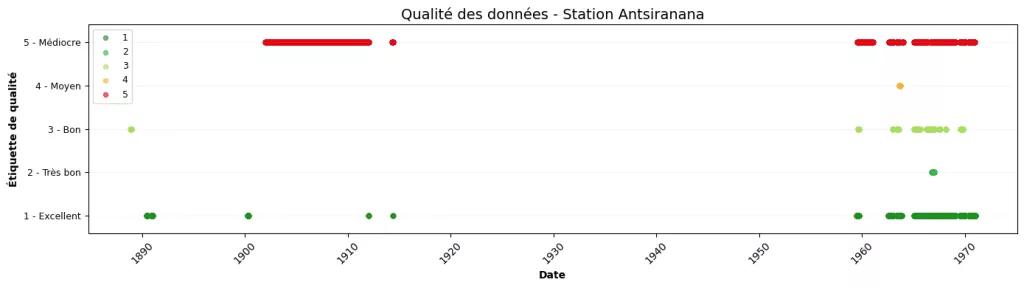

La série avant validation couvre la période 1888-1970, avec plus de 16,5 années effectives de données homogénéisées au pas de 5 minutes. Après validation, il ne reste plus que 5,11 années sur la même période, la majorité des données ont été supprimées, principalement dû à un manque d’informations pour les rattacher à des références verticales vérifiées.

La reconstruction de la série marégraphique d’Antsiranana a permis d’obtenir une série homogénéisée couvrant la période 1888-1970, avec une couverture temporelle marquée par deux périodes principales de forte densité d’observations : les premières décennies de l’observatoire colonial (1888-1912) et la période de modernisation des infrastructures (1959-1970). Entre ces deux périodes, des lacunes significatives sont observées, notamment entre 1912 et 1959, reflétant les évolutions historiques, administratives et techniques du site.

Métadonnées associées

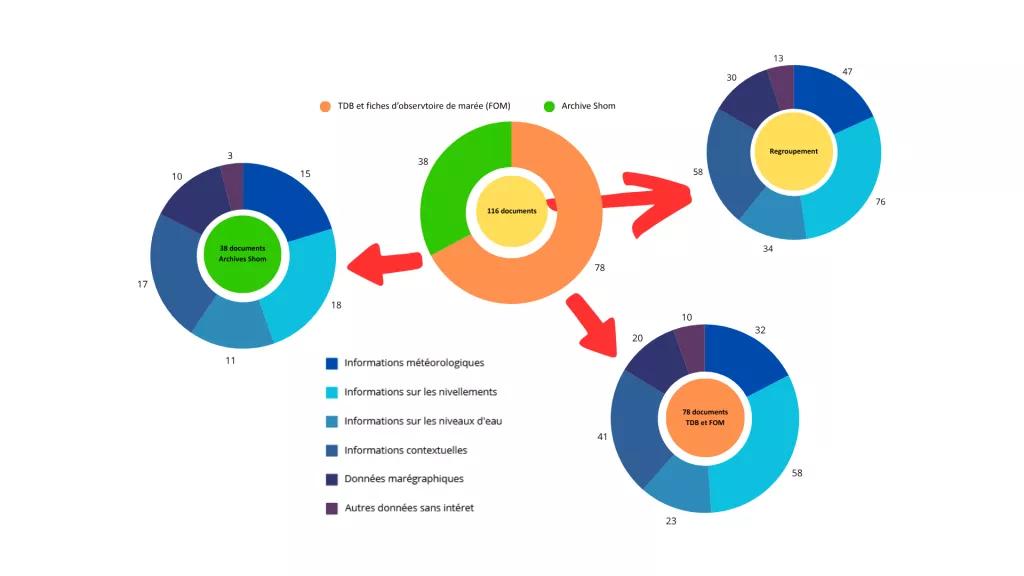

la figure 3 synthétise l'inventaire et la classification du patrimoine documentaire qui a servi de base à la reconstruction de la série marégraphique. Au total, 116 documents historiques ont été identifiés et analysés. Le diagramme central montre leur répartition selon deux provenances principales : 78 documents issus des « Fiches d'Observatoire de Marée » (TDB et FOM) et 38 provenant des « Archives Shom ». Les flèches indiquent une analyse plus fine du contenu de chaque fonds documentaire, en quantifiant les types d'informations qu'ils renferment (météorologiques, nivellements, niveaux d'eau, etc.). Il est important de noter que les chiffres indiqués correspondent au nombre d'occurrences pour chaque catégorie, un même document pouvant contenir plusieurs types d'informations. Enfin, le diagramme « Regroupement » agrège ces données pour offrir une vue d'ensemble complète de la richesse informationnelle de l'archive collectée.

Évolution des niveaux moyens de la mer à Antsiranana

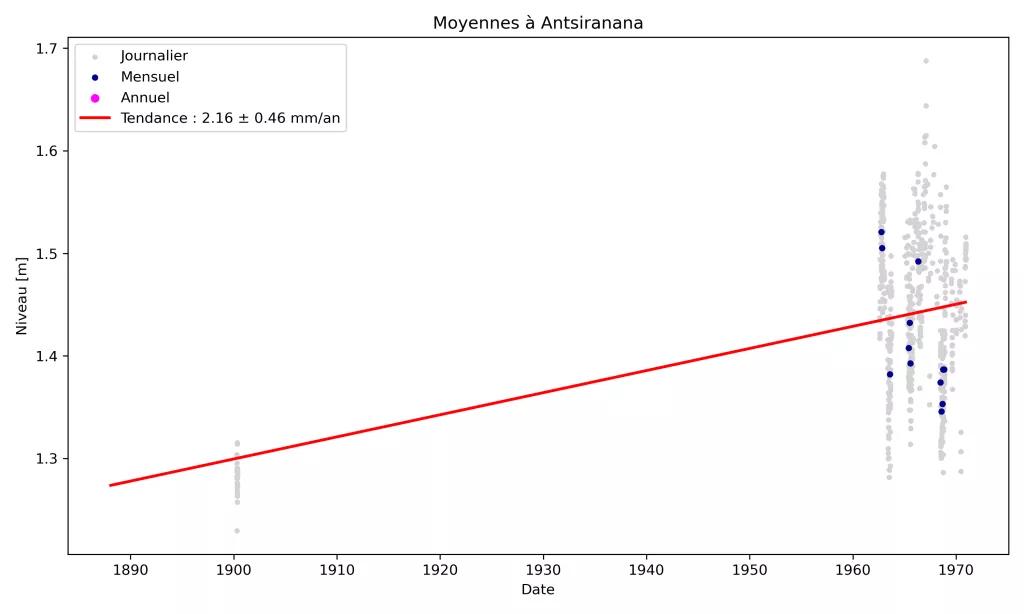

L'analyse du niveau moyen à Antsiranana repose sur un traitement rigoureux des données historiques disponibles. Les moyennes journalières (points gris) ont été calculées en appliquant un filtre de Demerliac pour éliminer le signal de la marée (figure 4). Des critères stricts ont ensuite été appliqués pour les agrégations temporelles : les moyennes mensuelles (points bleus) n'ont été calculées que pour les mois contenant plus de 15 jours de données valides, et les moyennes annuelles (point rose) uniquement pour les années disposant d'au moins 11 mois complets de données. La rareté des points mensuels et l’absence de points annuels sur le graphique soulignent visuellement la nature fragmentée de la série temporelle.

Malgré ces contraintes, les données disponibles indiquent une tendance générale à la hausse, calculée à 2,16 ± 0,46 mm/an. Le graphique illustre cette augmentation, avec deux amas de données distincts : un premier groupe autour de 1900 où les niveaux se situent principalement en dessous de 1,32 m, et un second groupe bien plus dense dans les années 1960-1970, où les niveaux sont majoritairement au-dessus de 1,35 m.

La ligne de tendance rouge est une régression linéaire calculée sur une série discontinue, avec une lacune de près de 50 ans. Par conséquent, cette tendance ne représente pas une évolution continue, mais plutôt le taux de changement moyen entre deux "instantanés" pris à plusieurs décennies d'intervalle.

La valeur de 2,16 mm/an doit donc être interprétée avec prudence. Si elle confirme une élévation du niveau de la mer entre les deux périodes observées, il est impossible de déterminer la dynamique de cette hausse (constante, accélérée, etc.) durant l'intervalle manquant. La tendance est donc une estimation de l'ordre de grandeur de la hausse, mais ne peut être considérée comme une mesure précise et continue de l'élévation du niveau marin sur l'ensemble du 20ème siècle à cet endroit.

Évolution des niveaux maximums

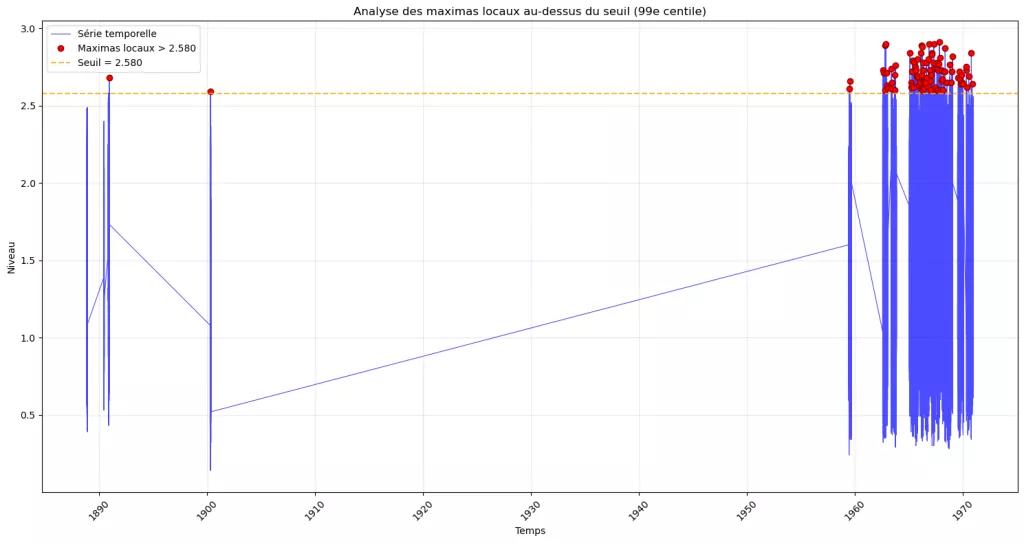

En isolant les pics supérieurs au 99e centile (2,58 m), on constate une différence frappante : seulement deux dépassements enregistrés sur la période 1890-1900, contre une fréquence très nettement supérieure durant la décennie 1960-1970 (figure 5).

Cependant, cette interprétation doit être nuancée, car elle se heurte à une controverse majeure liée à la qualité des données. La couverture temporelle des mesures anciennes est considérablement plus faible et moins dense que celle de la période récente. Il est donc tout à fait possible que cette « augmentation » des extrêmes ne soit qu'un artefact statistique. En d'autres termes, nous avons peut-être simplement « manqué » de nombreux pics extrêmes durant la période 1890-1900 car les instruments ne les enregistraient pas en continu. Comparer une poignée de mesures ponctuelles à une série de données beaucoup plus dense augmente mécaniquement la probabilité de détecter des événements rares et brefs dans la seconde période.

Ainsi, il est impossible de conclure avec certitude si nous assistons à une réelle intensification des phénomènes de surcotes ou si nous observons simplement l'effet d'une meilleure surveillance. La seule conclusion ferme est que les événements extrêmes enregistrés sont plus nombreux dans la période 1960-1970, mais la question de savoir si leur fréquence réelle a augmenté reste ouverte.

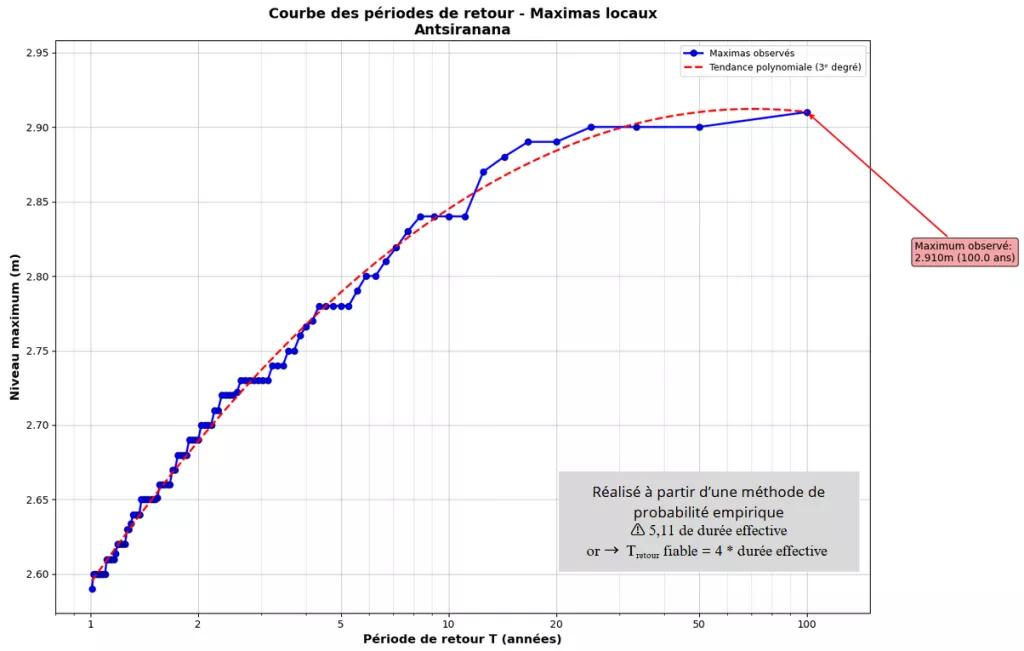

Périodes de retour des niveaux maximums

À partir des points extrêmes identifiés précédemment, cette courbe de période de retour a été construite en utilisant une méthode de probabilité empirique. Ce graphique vise à estimer la fréquence à laquelle un certain niveau maximum de la mer peut être atteint ou dépassé. L'axe horizontal, sur une échelle logarithmique, représente la période de retour T (en années), tandis que l'axe vertical indique le niveau maximum correspondant. La courbe bleue illustre les maximas observés, et une tendance polynomiale (en rouge) a été ajustée pour lisser ces observations et permettre une estimation des niveaux pour différentes périodes.

Cependant, il est important de souligner la limite majeure de cette analyse. Elle repose sur une série de données extrêmes couvrant une durée cumulée de seulement 5,11 années. Or, une règle communément admise en statistique des extrêmes est qu'une extrapolation des périodes de retour n'est considérée comme fiable que pour une durée d'environ quatre fois la longueur de la série de données initiale.

Dans notre cas, cela signifie que les estimations sont raisonnablement fiables jusqu'à une période de retour d'environ 20 ans (4 x 5,11 ans). Par conséquent, bien que le graphique affiche des valeurs pour des périodes de 50 ou 100 ans, comme le maximum observé de 2,91 m associé à T=100 ans, ces valeurs doivent être interprétées avec une extrême prudence. Elles représentent une extrapolation bien au-delà du domaine de validité des données et sont donc sujettes à une très grande incertitude.

Analyse des surcotes de pleine mer

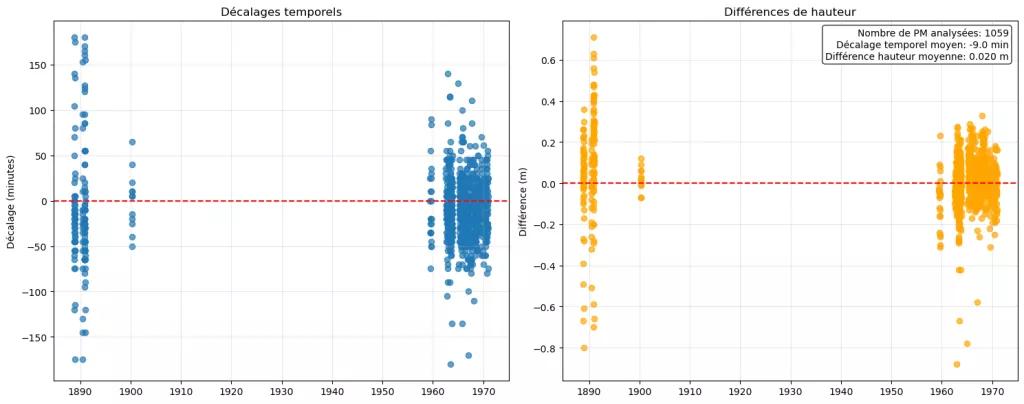

Pour l’étude des surcotes, il convient de préciser que cette analyse compare les observations à des prédictions de marée annuelles, calculées à partir des données validées elles-mêmes. Pour les années où les observations étaient trop rares pour générer une prédiction fiable, les constantes harmoniques de l'année complète la plus proche ont été utilisées pour effectuer les prédictions.

Sur cette base, la figure présente une analyse des surcotes de pleine mer, c'est-à-dire la différence entre le niveau d'eau maximum observé et la pleine mer prédite, en distinguant le décalage temporel (graphique de gauche) de la différence de hauteur (graphique de droite). L'examen des graphiques révèle une disparité très nette dans la qualité des données entre les deux périodes de mesure. Sur la période ancienne (avant 1900), les deux graphiques affichent une dispersion extrêmement large : le décalage temporel varie de manière très importante (de -150 à +150 minutes) et la différence de hauteur montre des écarts considérables (de -0,8 m à +0,7 m). À l'inverse, les données de la période récente (1960-1970) sont nettement plus concentrées et cohérentes, avec un décalage temporel moyen de -9 minutes et une différence de hauteur moyenne de +2 cm et la majorité des surcotes de pleine mer est comprise entre ±20 cm.

Cette forte variabilité observée avant 1900 est très probablement un artefact lié à la faible qualité et à la résolution des mesures de l'époque. Un simple décalage dans la notation de l'heure de la pleine mer, visible sur le graphique de gauche, entraîne mécaniquement une erreur majeure sur l'estimation de la hauteur, comme l'illustre le graphique de droite. Par conséquent, la fiabilité des données de surcotes pour la période ancienne est jugée incertaine. Celles-ci doivent donc être écartées de toute analyse de tendance, car la dispersion observée est sans doute dominée par l'incertitude des mesures elles-mêmes plutôt que par de réels phénomènes physiques.

Perspectives

La série marégraphique reconstituée d’Antsiranana ouvre également des perspectives d’analyse complémentaire, notamment sur le marnage, c’est-à-dire l’amplitude entre les niveaux de basse et pleine mer. Une telle étude, menée non seulement sur les données validées mais aussi sur les segments de données qui ont été supprimés ou jugés douteux lors de la validation, pourrait s’avérer particulièrement intéressante. En effet, la majorité des données a été écartée car il n’a pas été possible de les caler à la même référence verticale, mais peuvent tout de même être utilisées pour des études de marnages, qui sont indépendantes d’un niveau de références. L’analyse fine du marnage sur l’ensemble de la série, y compris sur les données non validées, permettrait de mieux caractériser la dynamique locale de la marée, et d’éventuellement détecter un niveau extrême lié à un événement météorologique extrême, tels que les cyclones tropicaux qui affectent régulièrement la région. Cette approche contribuerait à enrichir la compréhension des interactions entre marée, événements météorologiques et impacts côtiers, tout en valorisant l’ensemble du patrimoine documentaire, y compris les données marginalisées lors du processus de validation.

Cette série fait d’Antsiranana l’une des rares stations centenaires sur le papier de l’hémisphère Sud et la plus ancienne de l’océan Indien occidental. La série validée, issue de cette reconstruction, constitue une base de référence fiable pour l’étude des variations du niveau marin à Madagascar et contribue à combler un vide critique dans les observations historiques de l’océan Indien occidental.

Il reste encore une vingtaine de marégrammes à traiter avant la mise en ligne de cette nouvelle série inédite du niveau de la mer.

A découvrir également

-

Travaux de Data Archaeology

Depuis les années 2000, un important travail de "data archeaology" a été initié au Shom, répondant aux recommandation du programme GLOSS sur la… -

Méthodologie de reconstruction de séries marégraphiques

D'après la Commission Océanographique Intergouvernementale de l'UNESCO (1985), "le fondement de toute analyse scientifique du niveau de la mer repose…