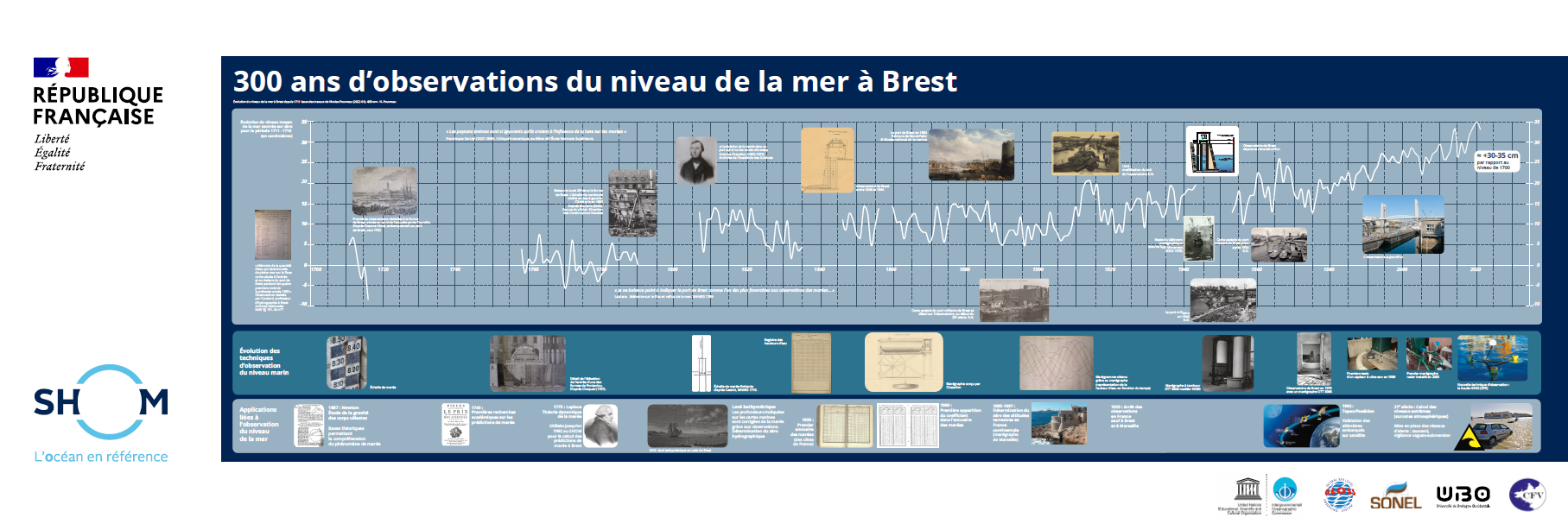

Evolution du niveau de la mer au port de Brest depuis le début du 18ème siècle

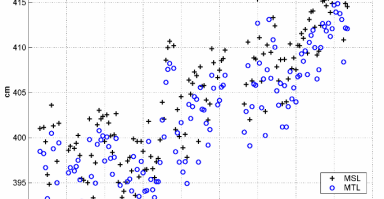

Le niveau de la mer est un paramètre important utilisé comme indicateur par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et dans les études relatives au changement climatique. La ville de Brest peut s'enorgueillir d'avoir été l'un des premiers sites au monde où des observations systématiques du niveau de la mer ont été réalisées en 1679 par les astronomes français La Hire et Picard. Dès lors, les mesures du niveau de la mer se sont poursuivies d'abord sous l'impulsion de l'Académie Royale des Sciences, puis du Bureau des Longitudes et enfin depuis 1846 par le Shom ce qui en fait un cas unique dans le monde. L'exploitation de ces observations montre que le niveau de la mer a augmenté d'environ 30-35 centimètres depuis 300 ans (données).

Brest une ville ouverte sur l'océan, propice à l'observation du niveau de la mer

Le savant Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), présente dès le début de son " Mémoire sur le flux et reflux de la mer" imprimé en 1789 le port de Brest "comme l'un des plus favorables aux observations des marées [...] Ce port doit probablement cet avantage à sa position avancée dans la mer, et surtout à ce que sa rade ayant une entrée fort étroite, relativement à son étendue, les oscillations irrégulières des eaux de la mer sont par là très affaiblies". Les caractéristiques géographique, géomorphologique, bathymétrique, anthropique, hydrologique, hydrodynamique et météorologique expliquent pourquoi la ville de Brest est un observatoire naturel privilégié pour observer le niveau marin.

Pourquoi a-t-on observé par le passé le niveau de la mer à Brest ?

Jusqu'au milieu du 19ème siècle, les mesures du niveau de la mer étaient commandités par des savants - astronomes. Le besoin était double : appréhender d'abord les lois de l'attraction universelle énoncée par Newton (1687) et essayer de déterminer une méthodologie permettant de prédire la marée. De grands savants comme de La Hire, Picard, Cassini II, Lalande, Laplace, Lévêque, Rochon ont été moteurs des mesures de hauteur d'eau faites à Brest pour cette période. C'est d'ailleurs grâce aux observations du niveau de la mer faites entre 1711 et 1716 que Laplace énonce à la fin du 18ème siècle sa théorie dynamique de la marée dont les équations resteront en usage au Shom jusqu'au début des années 1990.

Au début du 19ème siècle, Beautemps-Beaupré, directeur du dépôt des cartes et plans (le Shom actuel) invente "l'hydrographie moderne" afin de pouvoir sécuriser la navigation en offrant des cartes marines précises dont l'ensemble des sondes sont définis selon le niveau des plus basses mers astronomiques (norme encore en vigueur aujourd'hui). L'élaboration de la bathymétrie des cartes marines nécessite la correction de la marée sur les sondages hydrographiques ; cette opération est appelée réduction des sondages. La carte marine de Brest répondant à ces standards sort en 1822.

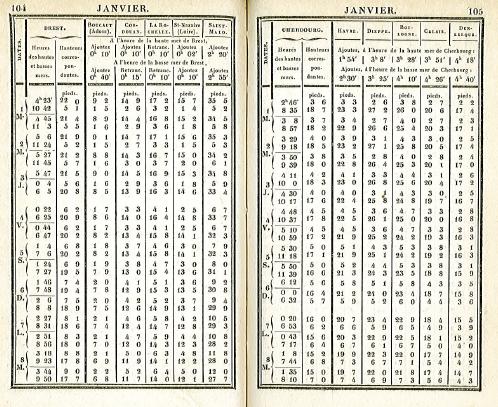

A la fin des années 1830, la révolution industrielle stimule la France. Le dépôt des cartes et plans, futur Service Hydrographique de la Marine est un élément clef de cet modernisation. Les bâteaux à vapeur apparaissent réduisant considérablement les délais de livraison des marchandises. Prédire la marée pour les ports devient alors une priorité pour pouvoir anticiper au mieux les moments propices de la marée pour charger/décharger les marchandises. Pour répondre à ce besoin Un réseau d'une dizaine de marégraphes géré par le ministère de la défense est ainsi mis en place à partir des années 1840 et le dépôt de la marine publie un premier annuaire des marées en 1839. On y retrouve les prédictions pour le port de Brest et d'une dizaine d'autres ports.

Pourquoi observer le niveau de la mer aujourd'hui ?

La mesure des hauteurs d'eau satisfait aujourd'hui à de nouveaux besoins opérationnels :

- sécurité de la navigation à l'entrée des ports,

- élaboration des cartes marines,

- amélioration des prédictions de marée et des modèles hydrodynamiques,

- surveillance de la montée du niveau moyen de la mer en soutien au Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC),

- calibration des satellites altimétriques (Jason 1,2 et 3, Cryosat 2, Sentinel 3,…),

- connaissance et gestion intégrée du littoral (trait de côte, habitats,..),

- études statistiques et historiques des niveaux extrêmes et surcotes,

- prévision en océanographie côtière (Prévimer, EuroGOOS),

- soutien au centre national d'alerte aux tsunamis en Méditerranée et Atlantique nord-est (CENALT) opéré par le CEA en partenariat avec le Shom et le CNRS,

- soutien à la Vigilance vagues et submersions (VVS) opérée par Météo-France en partenariat avec le Shom.

- etc.

Comment observer les variations de hauteurs d'eau ?

A l'origine les mesures du niveau de la mer étaient consignées par des observateurs sur des registres. Les hauteurs d'eau étaient lues sur des échelles de marée. A Brest, les échelles étaient installées à la sortie des formes de radoubs.

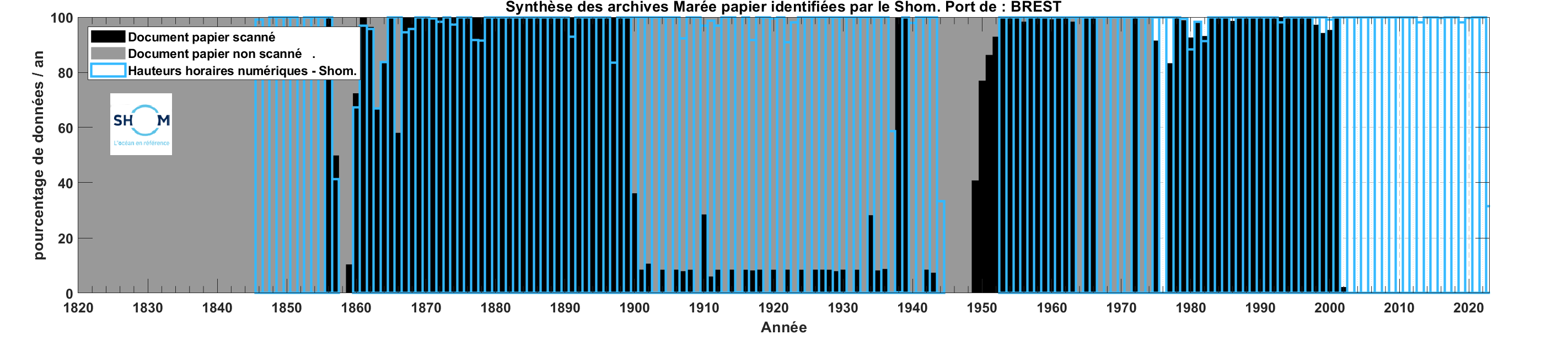

C'est en 1846 qu'un marégraphe, appareil mécanique permettant de mesurer en continu le niveau marin, est installé dans l'arsenal de Brest. Il fonctionnera sans dyscontinuité jusqu'à sa destruction par les bombardements alliés en 1944. Réinstallé en 1952, cette technologie fonctionnera à Brest jusqu'au début des années 1990.

Depuis cette date, l'observatoire marégraphique de Brest accueille des marégraphes numériques (capteur à ultra-son puis capteurs radar) dans le cadre du réseau RONIM du Shom.

L'observatoire marégraphique de Brest dans les programmes nationaux et internationaux

Du fait de sa durée d'observation exceptionnelle, l'observatoire marégraphique de Brest contribue à de nombreux programmes scientifiques internationaux :

- Le Système mondial d'observation du niveau de la mer (GLOSS) a été créé en 1985 par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de superviser et de coordonner les réseaux mondiaux et régionaux d'observation du niveau de la mer à l'appui de la recherche scientifique. Le réseau central du GLOSS a été défini en 1990 en rassemblant environ 300 marégraphes répartis à travers le monde. Seule deux stations marégraphiques déployées en France métropolitaine sont labelissées par GLOSS : Marseille et Brest qui porte l'identifiant 242.

- Les niveaux moyens de la mer sont diffusées par le Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL). Du fait de sa longueur remarquable, l'identifiant de Brest est, depuis la création du PSMSL en 1933, le numéro 1. La base diffuse aujourd'hui les niveaux moyens de la mer pour presque 2 500 observatoires à travers le monde.

- Confirmant la reconnaissance par le programme GLOSS de la COI, l'observatoire marégraphique de Brest est labellisé depuis 2023 (19e Congrès de l’OMM à Genève du 22 mai au 2 juin) par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) comme station d'observation marine centenaires et stations d’observation à long terme.

Présentation de l'évolution du niveau de la mer et ouverture au public du marégraphe

Fort de cette histoire, le Shom et la Marine Nationale, à l'occasion des fêtes maritimes internationales Brest 2016 ont ouverts pour la première fois au public l'observatoire marégraphique. Durant les fêtes, les experts du Shom ont expliqué à plus de 10 000 visiteurs son fonctionnement et présenté les multiples applications en découlant qui touchent notre quotidien. Citons par exemple : la détermination du zéro des cartes marines ; le calcul des prédictions officielles de marée ; la participation au système d'alerte aux tsunamis et à la vigilance météorologique Vagues-submersion ; les calculs statistiques sur les niveaux extrêmes ; la validation des mesures altimétriques...etc

L'ouverture de l'observatoire marégraphique a été reconduit à l'occasion de l'édition 2024 des Fêtes maritimes de Brest.

Les médias en parlent :

- Le SHOM de Brest : 300 ans de mesure du niveau de la mer. France Bleu Breizh Izel, France Bleu Armorique, 30/08/2019

- Le niveau de la mer observé depuis 300 ans en Penfeld. Revue Patrimoines Brestois, n°32, 26/03/2018

- Brest. En 300 ans, le niveau de la mer est monté de plus de 30 cm. Le Télégramme, 23/03/2018

- Marégraphe. Champion du monde en Penfeld ! Le Télégramme, 16/07/2016

- 300 ans d'observation du niveau de la mer à Brest. Conférence filmée - Océanopolis, 07/06/2016

- Marégraphe : 170 ans de science. Côté Brest, 17/02/2016

- Océans ; ça va déborder. France inter, émission planète environnement, 02/02/2016

- Les deux vies du marégraphe implanté dans la Penfeld. Ouest France, 22/03/2015

- Grande marée : un coefficient de 119 sur 120 ! Sciences et avenir, 21/03/2015

A découvrir également

-

Trois cents ans de mesures marégraphiques en France : outils, méthodes et tendances des composantes du niveau de la mer au port de Brest

Les estimations récentes montrent que le niveau moyen de la mer a monté de quelque vingt centimètres au cours du siècle dernier avec un rythme…

-

Port de Brest

Les premières mesures de hauteur d'eau lues sur une échelle de marée au port de Brest remontent à 1679. Elles ont l'oeuvre des savants Jean Picard et…