L'évolution, à plus ou moins long terme, du « niveau moyen » des mers fournit des informations fondamentales sur le rôle climatique des océans et leur circulation générale. Des études très actives pour tenter de détecter les tendances à long terme et de les relier au changement climatique sont menées par la communauté scientifique international. Mais le réseau mondial traditionnel d'observatoires de marée présente pour ces études des défauts importants : il est inhomogène (concentration dans l'hémisphère boréal) et mal adapté au suivi de la dynamique générale des océans. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de recourir à l'implantation de marégraphes spécifiques pour ce type de mesures mais pas seulement : il faut aussi associer ces observatoires avec les techniques spatiales de positionnement précis (GPS, DORIS...), qui permettent de s'assurer de la stabilité géodésique du socle sur lequel reposent les marégraphes.

|

| Îlot à proximité de Saint-Malo avec les traces de différents niveaux de la mer (Crédit SHOM 2012) |

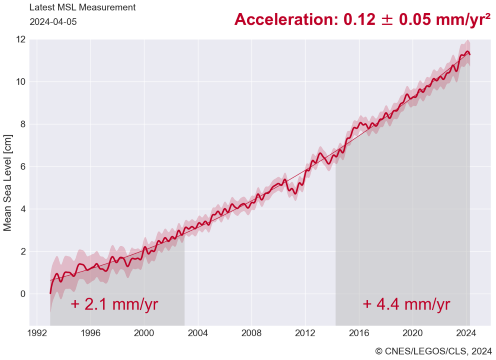

Il est généralement admis que le niveau global des océans s'élève d'environ 1mm à 2mm par an, mais les estimations du taux d'augmentation différent sensiblement suivant les auteurs. Ce désaccord traduit en fait l'ignorance des causes exactes de cette hausse, et en particulier, la part à attribuer à l'effet de serre, dû à l'acroissement du taux de gaz carbonique d'origine industrielle dans l'atmosphère. Cependant, les mesures des satellites Topex Poséidon et des Jasons donnent une élévation moyenne de l'ordre de 2mm/an entre 1993 et 2000. Mais cette élévation n'est pas uniforme sur l'ensemble de l'océan mondial : il existe des différences régionales de ± 20 mm/an.

La réponse à cette question d'élévation de niveau de la mer nécessite le positionnement des marégraphes dans un repère unique, l'ellipsoïde de référence par exemple. Aussi de plus en plus d'observatoires marégraphiques sont dotés de systèmes de positionnement géodésique faisant appel aux techniques spatiales.

Observations

Pour les besoins de l'étude du climat, les observations marégraphiques de longue durée sont précieuses, notamment celles de Brest qui ont débuté en 1807. Avec près de 200 années de mesures, l'observatoire de marée de Brest possède la durée requise pour mettre en évidence une variation à long terme du niveau de la mer.

Cet exemple montre que les fluctuations locales du niveau moyen annuel sont relativement importantes, elles peuvent atteindre ou dépasser ± 5 cm d'une année à l'autre. C'est la raison pour laquelle l'évaluation de la tendance avec une bonne précision nécessite des durées d'observations de l'ordre du siècle.

À Brest, le niveau moyen a augmenté d'une vingtaine de centimètres depuis 1846. Mais cet exemple n'est pas représentatif de l'ensemble des observations de longue durée disponibles sur l'ensemble du globe. Dans la plupart des cas, ces observations révèlent effectivement une augmentation moyenne de l'ordre de 1 à 2 mm/an, avec une dispersion autour de ces valeurs du même ordre que celle de Brest. Cependant, il existe des sites, notamment en Scandinavie, où la tendance est inverse.

néanmoins, les observations marégraphiques disponibles ne constituent pas un bon indicateur de l'évolution globale en raison de la répartition très inhomogène des observatoires, situé en majorité dans les régions tempérées de l'hémisphère nord. La variabilité de la tendance d'un site à l'autre est imputable principalement à des mouvements verticaux de la croûte terrestre, que les marégraphes ne peuvent évidemment pas détecter (mesure du niveau relatif). La mesure de ces mouvements tectoniques est actuellement possible grâce aux techniques spatiales qui permettent de situer les divers niveaux (marins ou terrestres) par rapport à un repère absolu.

Les données acquise par de nombreux satellites, équipés de radars altimétriques donnant une précision quasi-centimétrique (particulièrement Topex-Poseidon depuis octobre 1992, puis Jason depuis 2003 et Jason 2 depuis 2008), indiquent une augmentation du niveau des océans du même ordre de grandeur que celles déjà annoncées ci-dessus. Cependant, à cause des fluctuations interannuelles, de nombreuses années de collecte de données altimétriques sur l'ensemble du globe sont nécessaires afin de diminuer l'incertitude sur cette estimation. Les données satellitales déjà acquises montrent une grande variabilité spatiale des tendances sur des durées de l'ordre de la décennie.

Néanmoins, la fiabilité des radars altimétriques embarqué sur satellites a été démontrée et la qualité des données recueillies s'améliore au fil des années. En outre, les techniques de géodésie spatiale offrent la possibilité de positionner avec une précision centimétrique, des points spécifiques à la surface de la Terre dans un système de référence géocentrique unique l'ITRS (International Terrestrial Reference System) qui a été adopté par l'Union géodésique et géophysique internationale (UGGI). Les systèmes opérationnels, tels que GPS et Doris permettent de rattacher les niveaux de référence des marégraphes dans l'ITRS.

On peut dès lors surveiller l'évolution du niveau de la mer dans un repère absolu. Des programmes internationaux et nationaux pour améliorer la précision des référentiels et des modèles de géoïde à partir de ces techniques spatiales, sont actuellement en cours de réalisation. Pour les même raisons que pour les données altimétriques, des résultat exploitables (pour l'étude de l'évolution du niveau des mers à long terme) ne peuvent être attendus avant plusieurs années.

Enfin la mesure de l'accélération due à la pesanteur à la surface de la Terre offre une autre possibilité de détection des mouvements verticaux de la croûte terrestre. Il existe des appareils pouvant détecter une variation de la pesanteur, équivalant à une variation de hauteur de quelques millimètres.

|

GLOSS

Le programme international Global Sea Level Observing System (GLOSS) sous l'égide de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) tend à pallier les défauts du réseau traditionnel d'observation marégraphique en promouvant la mise en place d'un réseau de qualité, à la fois global et régional pour les besoins de la recherche en océanographie et climatologie.

La principale caractéristique de GLOSS est le Global Core Network (GCN) de près de 300 stations marégraphiques réparties dans le monde pour le suivi des évolutions du climat et du niveau marin. Ces stations sont supposées fournir des observations de niveau avec une précision centimétrique, référencées dans un système géodésique global.

Elles sont disponibles via Internet auprès de l'université d'Hawaï Sea Level Center, ou le Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL), ou le World Ocean Circulation Experiment (WOCE).

SONEL

Le projet SONEL vise à produire les séries de niveaux moyens et solutions GPS nécessaires aux études sur l'évolution du niveau de la mer. Cette synergie doit bénéficier à la recherche marégraphique sur les variations à long terme du niveau de la mer. Ce projet s'appuie sur la mise à disposition sur REFMAR des données actuelles et passées de hauteurs d'eau.

SONEL est labellisé Service national d'observation par l'INSU depuis janvier 2011. Il a par ailleurs obtenu une reconnaissance par l'Alliance pour l'environnement en juillet 2011 au titre du projet de Système d'observation des variations du niveau de la mer à long terme. Ce projet SO INSU et SOERE est porté par le LEGOS avec le SHOM et l'ULR. En novembre 2011, le groupe d'experts GLOSS a définitivement accepté de faire de la composante GNSS de SONEL le "data assembly center" officiel sur cet aspect du programme.

Grâce aux synergies entre les organismes opérant le système SONEL, l'activité de recherche associée facilitera la diffusion d'une information aujourd'hui lacunaire sur les niveaux moyens journaliers, mensuels et annuels et les données GPS co-localisées associées. Au travers du portail SONEL, les données de niveaux moyens peuvent être diffusées notamment au bénéfice de la stratégie nationale de gestion durable du trait de côte, du recul stratégique et de la défense contre la mer développée par ailleurs, des indicateurs de l'ONERC ou même du tableau de bord des mers françaises imaginé lors du Grenelle de la Mer.

Les différents "niveaux moyens"

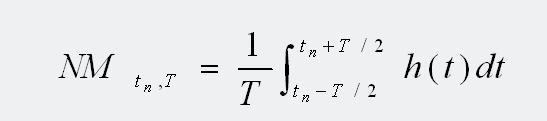

Cette notion de niveaux moyen (noté ici NM) de la hauteur h (t) observée est ambiguë. Elle renvoie intuitivement à une grandeur caractéristique supposée constante. Or, par définition même les valeurs de NM sont fondamentalement variables puisqu'elles dépendent à la fois de l'instant central tn du laps de temps choisi et de la durée T de ce dernier :

|

De plus, en ce qui concerne la marée, cette ambiguïté est accentuée par le fait que l'appellation « niveau moyen » n'est pas attribuée à la moyenne des hauteurs observées h (t). Cette appellation est davantage réservée à un filtrage de données, plus élaboré que la moyenne mathématique qui représente le cas particulier du filtrage de h (t) par la porte symétrique de largeur T.

En marégraphe, il est convenu d'appeler niveau moyen le résultat d'une opération sur les hauteurs mesurées tendant à éliminer la marée astronomie. Cet usage s'est imposé notamment pour la définition des différents niveaux moyens, dont le niveau moyen journalier. En période de la marée (TM1 ≈ 2TM2 ≈ 24,84 h), la simple moyenne sur 24 mesure horaires laisse un résidu contenant des composantes de marée très gênantes pour les études statistiques du niveau moyen journalier.

Le calcul des niveaux moyens de la mer

Le portail SONEL diffuse dans ses pages, toutes les informations utiles pour le calcul des différents niveaux moyens de la mer. Le calcul des niveaux moyens journaliers, mensuels et annuels suivants les standards internationaux y sont notamment détaillés.

Les variations passées du niveau marin au cours du quaternaire

Par des méthodes indirectes (études des isotopes, des paléo-coraux, de l'archéologie portuaire...) il est possible d'étudier les variations passées du niveau marin au cours du quaternaire et même avant via la géomorphologie par exemple. Un exposé de Jean-François Bourillet et Samuel Toucanne de l'Ifremer présente ces fluactuations passées.

A découvrir également

-

Système mondial d'observation du niveau de la mer (GLOSS)

Le système mondial d'observation du niveau de la mer (Global Sea Level Observing System - GLOSS), une composante du système mondial d'observation de… -

Sonel

Système d'Observation des variations du Niveau de la mEr à Long terme